私がサービス介助士の資格を取得したのは、大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校で講師をしていたとき、2001年のことでした。バリアフリーの旅について書かれていた本を読んでいたら、高齢な方や障がいのある方はあまり旅行を楽しめないといった内容の記述があったんです。そこで、自分が教える学生達がホテルや旅行業界に就職したときに、現場で高齢な方や障がいがある方のために何かできないかと思って資格を探していたら、設立したばかりのサービス介助士があって、まず私自身が教習を受けることにしました。受けてみて本当によかったです。この教習を学生達にも受けてもらえたらと思って学園に働きかけ、2003年にサービス介助士の資格を目指すコースが導入され、私もインストラクターになりました。

高齢者疑似体験をすると高齢な方のお気持ちがわかりますし、車いすの操作や視覚障がいのある方の介助などを学ぶことで、いざ必要な場面で自信を持ってお手伝いすることができると思います。実際にサービス介助士の資格を取得した学生達は、卒業した後も「取得してよかった」と言ってくれますね。

始めは、資格取得のコースは学生向けだけだったのですが、徐々に一般の方に向けて広がりました。最初の頃は鉄道関連や大手スーパーにお勤めの方が多く、次第に幅広くなり、金融機関やホテル、冠婚葬祭会社、公共施設の仕事をしている方など様々です。業務の一環として全社員が教習を受けている会社の社長には、「初めて社員から『ありがとう』と感謝された資格」という話を伺ったこともあります。一般の方にも企業にも認知が広がり、関心が高まっているのを感じます。

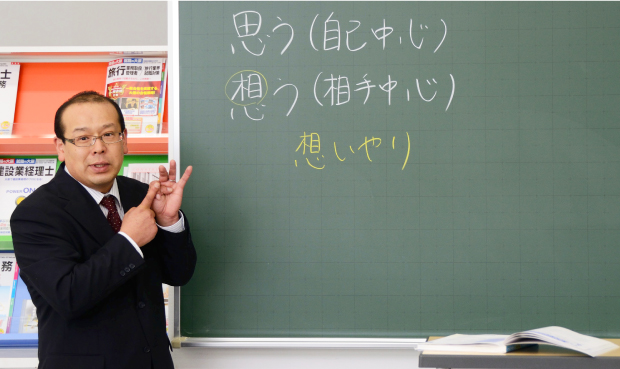

私自身、困っている方を見たらすぐにお手伝いをするようになりました。高齢な方が重い荷物を持っていたら「持ちましょうか」、切符売り場で戸惑っていたら「どちらまでですか」と声を掛けてお手伝いします。サービス介助士の教習で学んだ介助の心構えがあれば、困っている方が視界に入ってきますし、何かしようと体が前に出ると思います。ただ、その時の気持ちはホスピタリティ(おもてなし)を忘れてはいけません。そしてそれは高齢な方や障がいがある方だけではなく、全ての方に対するおもてなしの気持ちだと思います。これを常識にしたいです。例えば日本では車いすを押すことが特別ととらえられがちですが、国によっては常識。日本でも常識にするために、もっと多くの方にサービス介助士の教習を受けてほしいです。特に、若いうちから優しいおもてなしの気持ちをもってもらえるよう、全ての学生達に学んでもらえたらと思っています。