災害とは何か、脆弱性とは何か、防災についての基礎知識、避難のポイントを学びます。

高齢者や障害者に対する具体的な介助方法を学びます。

止血や応急手当の方法を学びます。

チームビルディングの手法の一つであるICSからチーム作りの基本を学びます。

災害時は利用者の安全を守ることが何よりも大切です。

中でも高齢者や障害者など支援や配慮が必要な方々への対応を学ぶことで、混乱した状況においても落ち着いて適切な支援を迅速に行えるようになります。

医療業界で働く方

災害とは何か、脆弱性とは何か、防災についての知識、避難のポイントを学ぶことができます。

公共交通機関で働く方

高齢者、障碍者など避難行動要支援者への対応ができるインクルーシブ防災に対応した交通機関につながります。

金融機関で働く方

いつでも起こりうる災害について理解し、普段からどのように備えるか、災害時にどのように行動し、実践に結びつけるのかを身につけることができます。

スーパー等の小売店で働く方

日常から防災を意識し、行動することで、いざと言うときに自分やお客様を守ることができます。

公共施設で働く方

多様な人が利用する施設で災害に強い人材対応に寄与します。

介護施設で働く方族

ご高齢の方やお身体に障害 がある方は避難・移動などに時間を要するため、迅速な避難の確保や具体的な介助方法を学ぶことができます。

行政・自治体で働く方

多様な市民を支えるインクルーシブ防災と個別避難計画作成などに役立ちます。

介助

応急手当

搬送

防災介助士とは高齢者や障害者など支援や配慮が必要な人:避難行動要支援者への対応に焦点を当て、

多様な人を置き去りにしない“インクルーシブ防災”を実践するための学びの資格です。

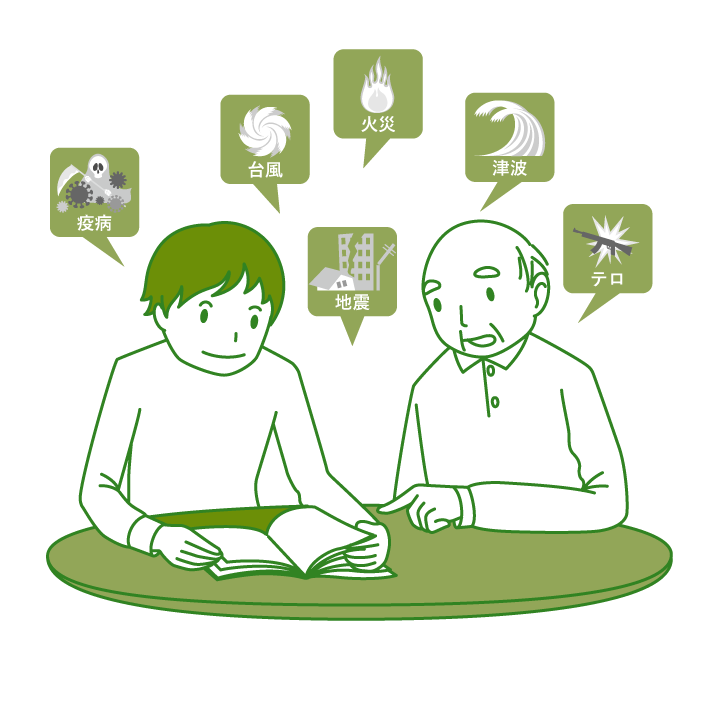

現代の災害は自然災害だけでなく、テロや大規模イベントにおける事故など時代とともに多様化し、多様な人が関わるようになっています。

そのような災害に備えて、地域や企業では様々な対策が取られていますが、高齢者や障害者など支援が必要な人への配慮は十分に想定されているとは言えないのが現状ではないでしょうか。

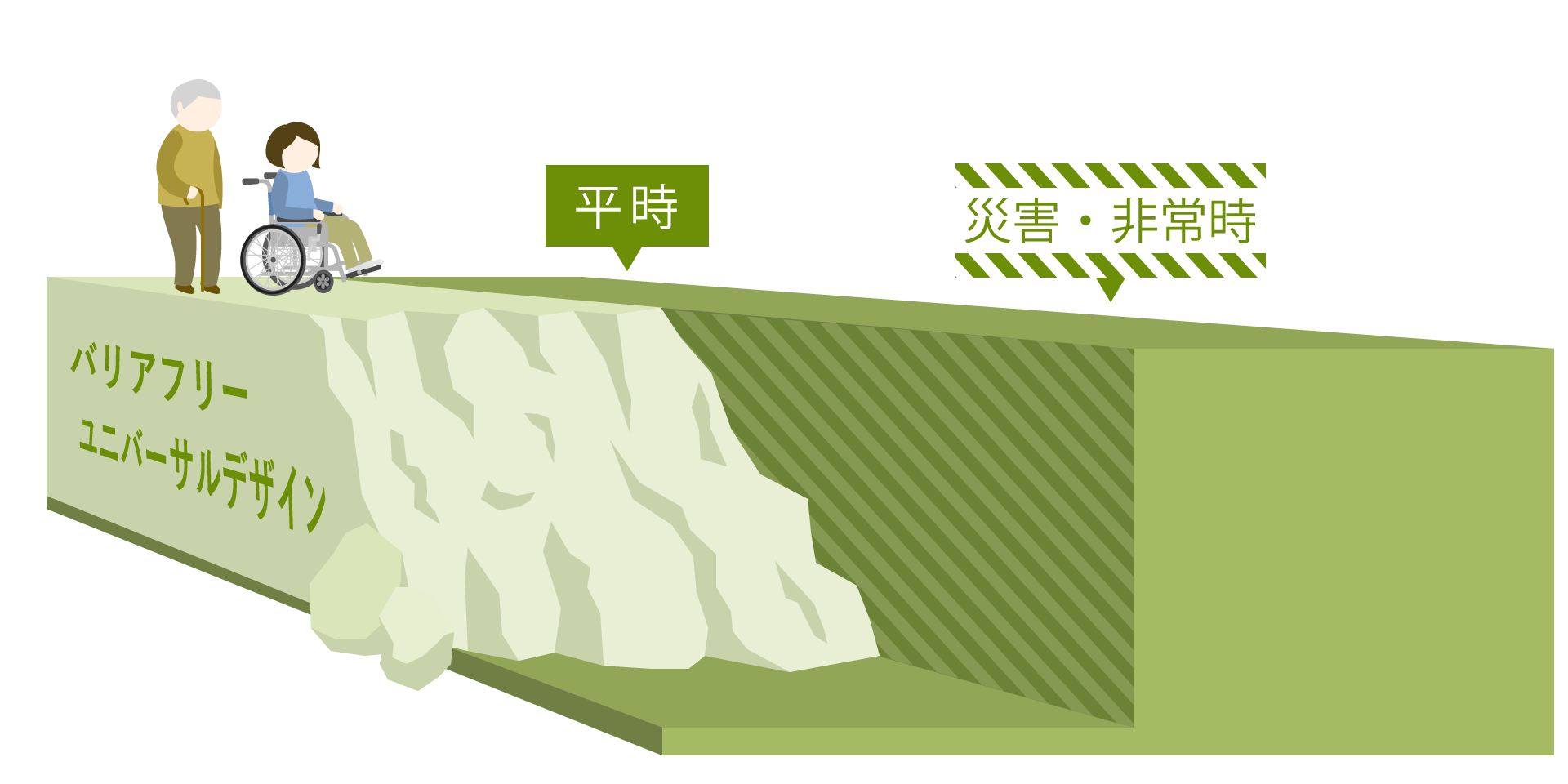

「バリアフリー」や「ユニバーサルデザイン」といった言葉は日常生活で少しづつ普及していますが、災害や防災においてもバリアフリーやユニバーサルデザインが必要であることへの認識は十分ではありません。

避難の計画、情報伝達、備品の準備などは健康であること、障害がないことが前提となっていることが多いのです。

防災介助士は、多様な人を包摂(インクルージョン)した、インクルーシブ防災に寄与するために3つの視点から学びます。

知る

あらゆる災害の特徴と防災を知ることにより、被害を最小限に抑えることができます。

守る

日常から防災を意識し、行動することで、いざと言うときに自分や大切な人を守ります。

助ける

基本的な応急手当の方法や救助方法を身に付け、周囲の人や避難行動要支援者を助けます。

2011年の東日本大震災では被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数が約6割。

障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍でした。

災害時はあらゆる人が命の危険に晒されます。

また、幸いにして災害発生直後は命が助かったとしても、その後長期にわたり避難生活を強いられたり、様々な困難の中で生命の危機に遭遇することも予想されます。

中でもご高齢の方やお身体に障害を抱えた方は、健常な方よりも避難・移動などに時間を要するため、必然的に被害に遭う確率も高くなります。

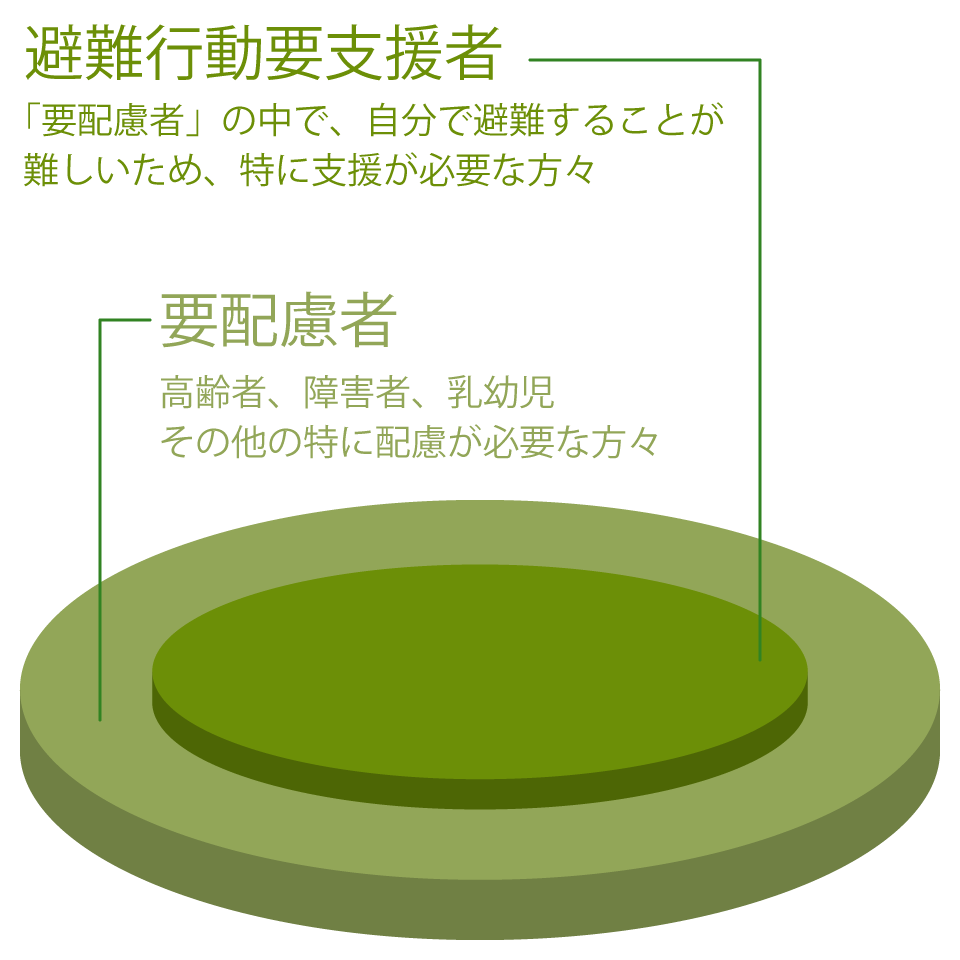

2013年には災害基本法が改正され、要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方)の中でも、災害時に自ら避難することが困難で、その方たちへの迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する人たちのことが「避難行動要支援者」と呼ばれるようになりました。

社会では平常時のバリアフリーやユニバーサル化は徐々に浸透していますが、有事の際における想定や取組みには地域や企業によって差があり、必ずしも進んでいるとは言えない現状があります。

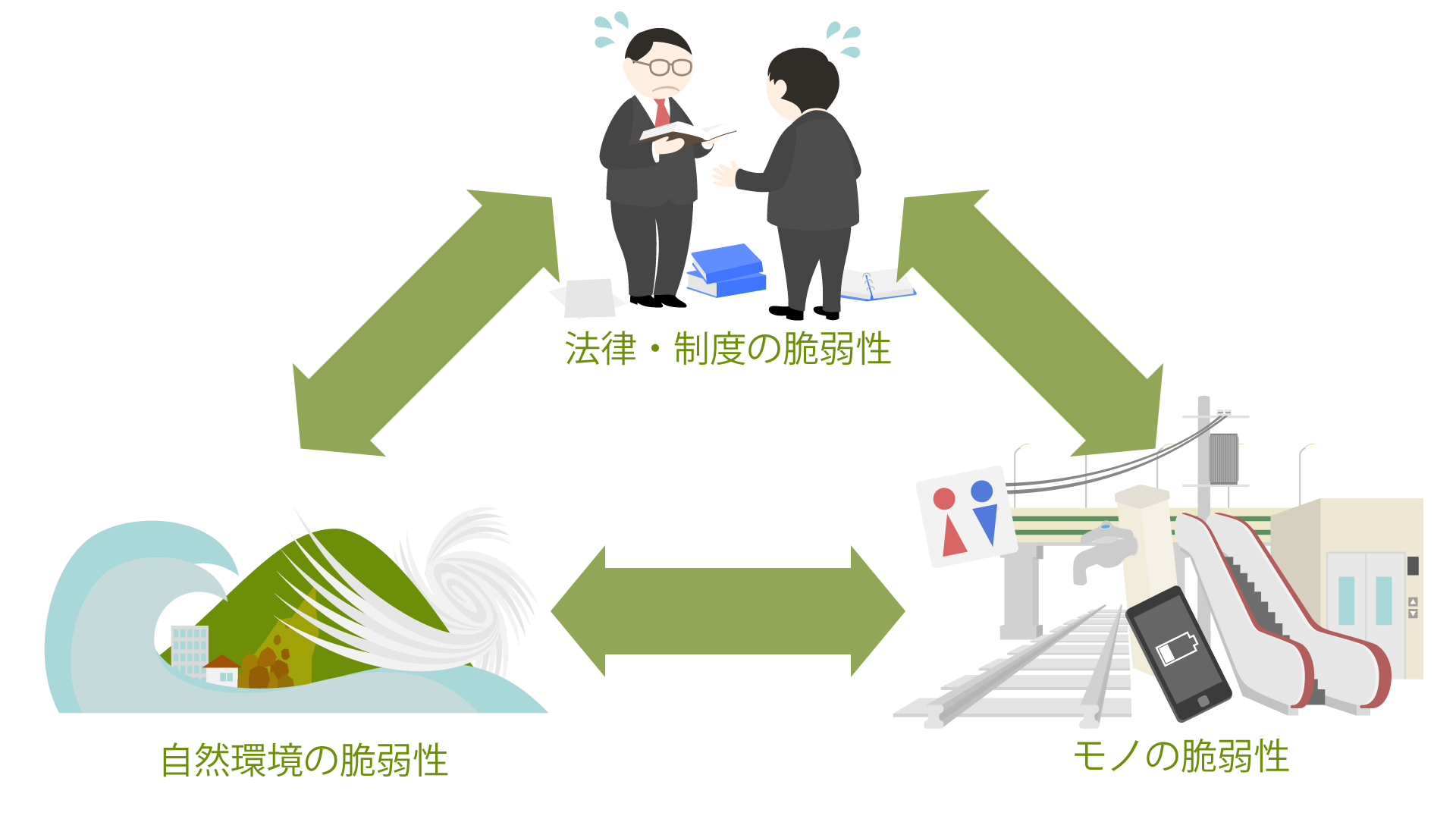

バリアフリー・ユニバーサル化を防災・減災の観点から考えることは、避難行動要支援者の生命に直結する課題であり、これは平時から避難行動要支援者とされる方々に限らず、例えば健常者であっても災害発生時に避難に支障をきたすような怪我を負ってしまった場合には同様かもしれません。これらの想定の不足は天災・事変に対する「脆弱性(危機(ハザード)に対する弱さ)」を増加させ、被害をより甚大にする要因となり得ます。

防災介助士は「自然環境の脆弱性」だけでなく、「モノ」や「法律・制度」など多様なものが影響しあって「人」に対する脆弱性となり得ることを理解し、災害に対して総合的に被害を軽減するためにできる対応は何かを学んでいきます。

SDGs(持続可能な開発目標)の取組みにおいては、特に災害が多発する日本では、誰も置き去りにしないインクルーシブ防災を考えることが重要です。

SDGsにおける防災への取組みには、避難行動要支援者への応対を学ぶことのできる防災介助士が欠かすことができません。

関連記事SDGsと防災 誰一人取り残さない防災への取り組み(別のウィンドウで開く)

【東京】

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-2-6 三崎町石川ビル2階

TEL:03-6261-2333(フリーダイヤル 0120-0610-64)【土日祝日除く9:30-17:00】

FAX:03-6261-2334

【大阪】

〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-7-30 21心斎橋5F・6F

TEL:06-6251-6101【土日祝日除く9:30-17:00】

FAX:06-6251-6102