〜打ち上げ花火、川原で見るか?バリアフリーエリアで見るか?〜【前編】

掲載日:

夏本番となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

夏のイベントと聞いて真っ先に思い浮かべるのは、やっぱり花火大会ですよね。

しかし、駅から始まる混雑や、数時間前からの場所取りなど大変な面があるのも事実。ただでさえ、大変なこと、苦労することが多いのに、果たして障がいのある方々はどのように感じているのでしょうか。

今回は車いすユーザーの友人と、都内の花火大会に参加してきました。その時に感じたことや、考えたことを記事にしてみたいと思います。

情報収集に苦戦…

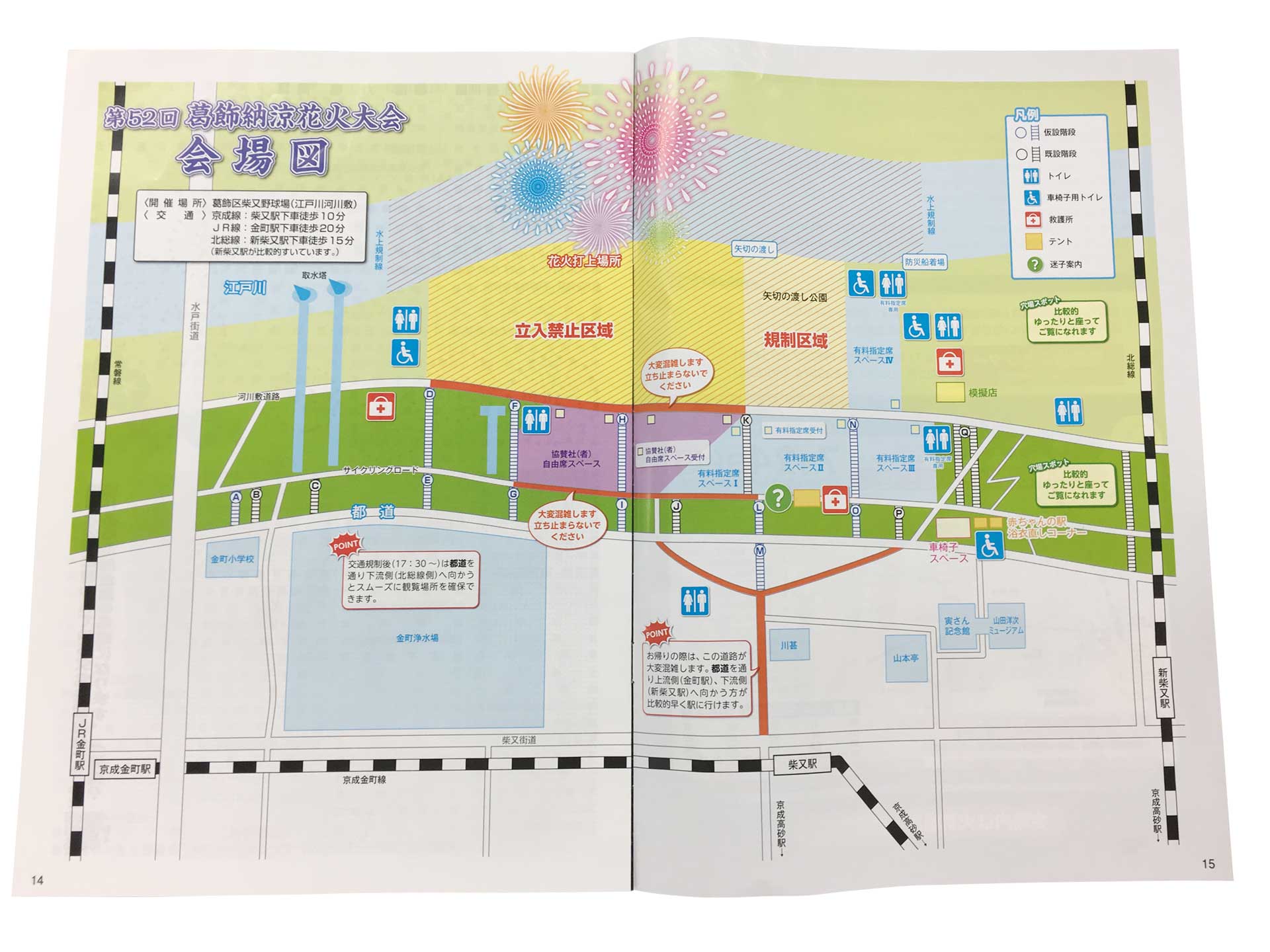

まずは、パンフレットを用意し、情報収集からはじめました。公式パンフレットには車いすスペースや多目的トイレの場所が詳しく書いてあり、とても分かりやすいものでした。

今回の花火大会には、しっかりと車いすスペースが用意されておりましたので、今回はそちらで観覧しようと思います。しかし、私達のグループは全員で11名(内車いすユーザー1名)…限られた車いすスペースに同行する友人が10名も入って良いものなのでしょうか…?

困ったときは電話で聞いてみよう!

現地でスムーズに行動する為に、分からないことは主催者の方に聞いてみることにしました。

早速、車椅子スペースで観覧できる人数について問い合わせてみたところ「特に決まりはないが、当日現場にいる者の判断になるのでお答えできません。場合によっては入れない可能性もあります。」とのこと。

会場に行ってから入れないと言われても困ってしまうので、今回は車いすスペースは諦め、地図に載っている穴場スポットにて観覧することにしました。

事前に情報を確認し、不安を解消してから当日に臨みたかったのですが、安心して楽しめるほどの十分な情報は得られませんでした。

そして、不安を抱えたまま当日を迎えることになりました。

花火大会当日

〜会場に向けて出発〜

19:20から花火大会がスタートするので、余裕をもって新柴又駅に18:30集合です。

(場所取り隊は既に15:00に到着しています)

比較的空いていると噂の新柴又駅ですが、開始1時間前ということもあり、駅前のスーパーも大混雑しており、車いすユーザーの友人と一緒に買い出しは出来ませんでした。

駅から会場までは一直線の道でしたが、会場が土手ということもあり、土手を登るのに一苦労…。

しっかりとスロープはついているものの、実際歩いてみると、ものすごく遠回り…。

構造上仕方がないことですが、徒歩に比べると到着時間に倍の差が出ました。

友人から見ると、傾斜距離が長く、現実的に車いすユーザーが一人で土手を登り下りするは難しいとのことでした。

また、私たちは夕刻からの移動でしたが、日中の車いす移動はコンクリートからの照り返しが近く、健常者以上に暑さを感じるそうです。打ち水等のボランティアがあっても良いかもしれませんね。

車いすスペースは果たして…

気になっていたので、問い合わせをした車いすスペースにも行ってきました。

やはり利用者1名に対して、付き添いの方が1〜2名程度でした。とてもではないですが、この中に友人10名が入れる雰囲気ではありませんでした。

限られたスペースなので仕方がない事ですが、私たちでも10名単位で花火大会に行くこともありますよね。にもかかわらず、車いすユーザーに限っては、付き添いを含めて2〜3名に制限しなくてはいけないのでしょうか。ここに心のバリアを感じます。

多目的トイレはまさかの開き戸?

車いすユーザーの友人曰く、外出する際に一番気にするポイントは“トイレ”だそうです。 外出したくても多目的トイレがないと安心して楽しむことが出来ませんよね。 今回の花火大会には車いすスペースから、スロープ、多目的トイレもあり非常にユニバーサルな花火大会だと感じました。

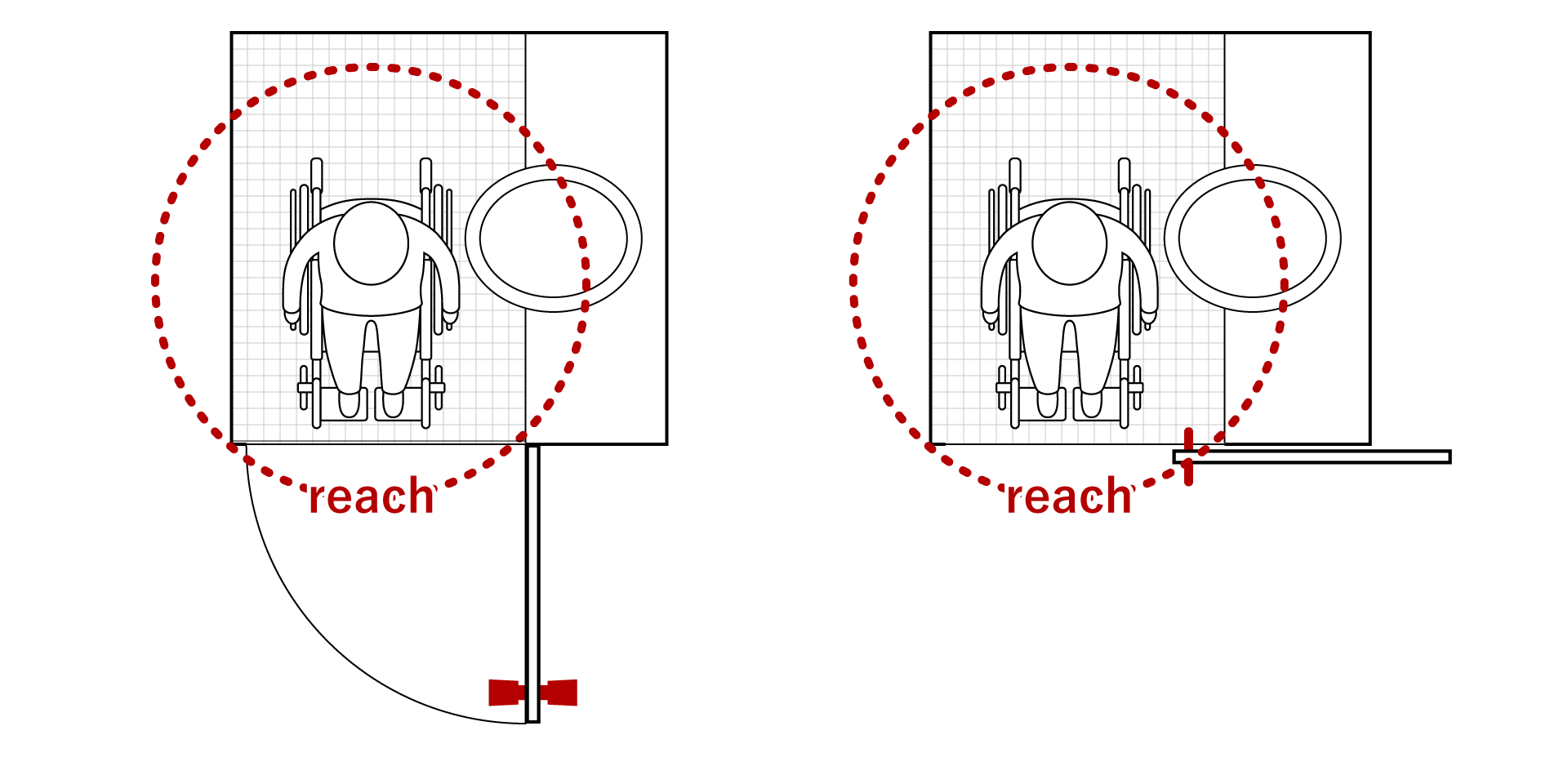

しかし…実際のトイレの様子を見てみると、まさかの開き戸…。

車いすを使用していると開け閉めがしづらく、また下が芝生になっており、草がひっかかってさらに開きにくいです。

さて、今回は計画の段階から、会場に到着するまでの様子をお届けましたが如何でしたでしょうか。

時間を掛けて事前に情報収集をしたものの、実際に来てみないと分からないことも多く、改めて事前の情報収集の大切さを感じました。

後編では花火大会本番から帰り道までの様子をお届けします。お楽しみに!

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様

掲載日:

日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。

-

インクルーシブ・コミュニケーター実地研修(NTTアドバンステクノロジ株式会社様

掲載日:

NTTアドバンステクノロジ株式会社様(以下、NTT-AT様)の社員を対象に、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)、アンコンシャス・バイアス、ビロンギング、心理的安全性などをテーマとした、インクルーシブ・コミュニケーター実地研修をケアフィットファームで実施しました。

-

サービス介助士導入企業紹介:株式会社サーフ様

掲載日:

10年以上にわたってサービス介助士の資格取得を継続いただいている株式会社サーフ様。マンション等の大規模修繕事業を展開される同社が、なぜサービス介助士の資格取得を重視されているのか。古川文仁社長にお話を伺いました。