乳児のいる家庭の防災のポイント【防災介助士 / 防災ジェロントロジー】

掲載日:

災害に対する弱さ(脆弱性)は、人のライフサイクルによっても異なっていくものだと考え、その人の状況による備えを考える「防災ジェロントロジー」の考えが重要です。

関連記事防災ジェロントロジーとは?-超高齢社会に欠かせない防災の意識-(別のウィンドウで開く)

今回は乳児のいる家庭における防災について考えていきましょう。

災害時に気をつけたいことだけでなく、避難時に持っていきたい防災グッズも紹介していきます。

乳児とは

児童福祉法によると、乳児とは、「生後1年未満の者」と定義されており、生後すぐから満1歳になるまでの子どものことをいいます。

この時期の子どもは、成長にもよりますが、ハイハイから、つかまり立ち、伝え歩きから、数歩自立歩行することができるようになります。

また、ごはんも母乳・ミルクから離乳食に移行していきますので、成長により、気をつける点も異なってきます。

日常から気をつけたいこと

災害時はもちろんですが、乳児の事故は日常にも潜んでいます。子どもの不慮の事故は、1歳未満も多く、場所では家庭内が多いです。

よって家の環境を整えることが未然に事故を防ぐことにつながると言えます。

多い事故例としては、ベビーベッドやソファ、階段からの転落、枕やぬいぐるみによる窒息、薬やたばこなどの誤飲、アイロンや食卓に準備された、熱い食べ物の入った食器をひっくり返すなどによる火傷、お風呂などでの溺水などがあります。

事前対策として、階段やキッチンには柵を用意して入れないようにする、手の届く範囲に危険と思われる物を一瞬でも置かない、お風呂や洗面機などに水を残さない、または鍵をかけて入れないようにするなどができます。

乳児は10㎝程度の浅さでも溺れることがありますので、水がはってある場所にアプローチできない環境作りが必要です。

また、乳児は口の中に物を入れる習性があり、トイレットペーパーの芯の中を通るくらいの大きさの物は飲み込んでしまう可能性があると言われます。

乳児は何が危険か判断できませんので、飲み込む可能性のあるものは手の届くところに置かないなど、家の中の環境を整えることが必要です。

避難時に

気をつけること

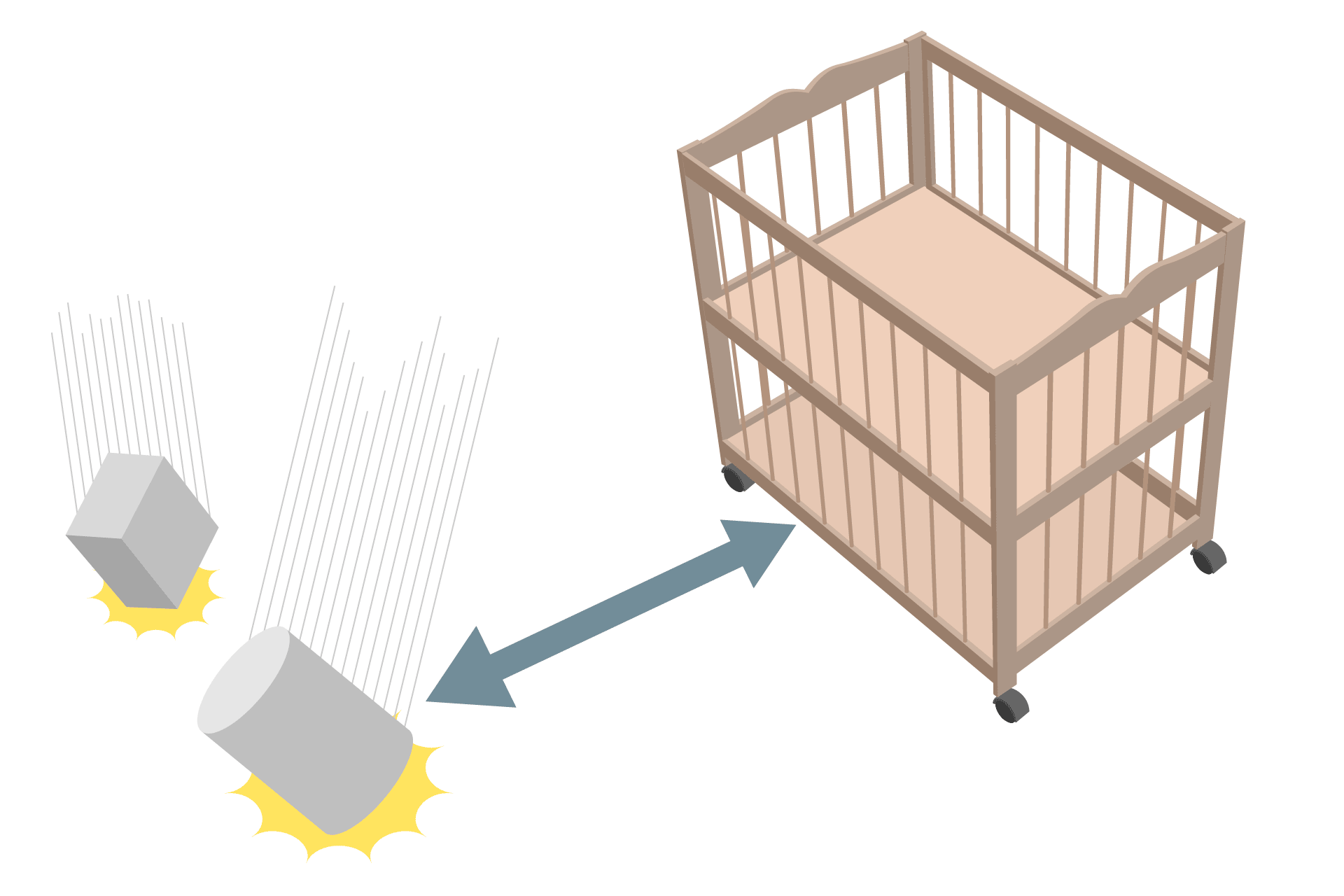

災害への備えとして、地震に備えベビーベッドの回りには、上から落ちてきたり、倒れてきたりしないように物を置かないようにしましょう。

壁掛け時計やエアコンも地震により落ちることがありますので、ベッドの位置には配慮しましょう。

また、避難時は長い距離の移動を考えてベビーカーで避難したいと考えがちですが、道路状況の変化、避難する人による混雑なども考えると、両手の空くおんぶ紐を使用しましょう。

避難所に

持参したい物

- ●液体ミルク

※災害時は粉ミルクを溶かすお湯がない、哺乳瓶の洗浄が困難なことがあります。

液体ミルクはそのまま常温で飲めますので、便利です。

液体ミルク用の乳首も販売しておりますので、一緒に準備しておくと衛生上も安心です。

なお、飲み残しは衛生上廃棄します。 - ●離乳食など成長にあったご飯

※離乳食は持ち運びやすく、そのまま食べられるレトルトタイプが便利です。 - ●紙おむつ、おしり拭きシート、汚物を入れるビニル袋

- ●水※赤ちゃんの腎臓への負担を考え軟水が良いでしょう。

- ●着替え、バスタオル

- ●授乳ケープ

- ●食器(スプーン、食用ハサミ、コップ)

- ●ラップ※食器が洗えない際は、ラップで食器を包むことで清潔に使用ができます。

- ●ウェットティッシュ、綿棒、ガーゼハンカチ

- ●おもちゃや絵本など日ごろからお気に入りの物

- ●母子手帳

- ●体温計

- ●使い捨てカイロ

いかがでしょうか。普段の外出時に持参している物が多いのではないでしょうか。

日頃から使用したら補充して、いつでもさっと持ち出せるようにしておくと、日常ではもちろんのこと、災害時も役立ちます。

なお、飲み慣れていないミルクや食べ慣れていない離乳食だと乳児が飲まない・食べないこともあるため、普段から何度か試しておくとよいでしょう。

また、水や食べ物など3日分は用意しておきたいですが、避難において3日分の持参が大変で移動に困難が生じるようであれば、可能な範囲で持参し、命を守るために避難することを最優先しましょう。

慣れない避難生活では、大人はもちろんのこと、乳児はさらにストレスが溜まりやすくなります。

欲しがったら、なるべく母乳やミルクをあげて落ち着かせる、お気に入りのおもちゃで遊ばせたり、頻繁に抱っこをするなどして、安心させることが大切です。

乳児がいることで、避難所での生活が不安になり、「周囲の迷惑になるのでは」など、「避難しない理由」を探しがちになりますが、被害が大きくなってからの移動はより困難で危険になることもあります。

日頃から必要なものを準備しておくと、いざという時に避難しやすくなります。

防災介助士インストラクター冨樫正義

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

「人にしかできないサービス」を追求する——紀ノ國屋が取り組むホスピタリティ

掲載日:

「食を豊かに、人生を豊かに」という理念を掲げる株式会社紀ノ國屋様。1953年には日本初のセルフサービス方式スーパーを開業するなど、流通・小売りの革新を重ねてきました。その長い歴史の中で多くのファンを獲得し、誰もが安心して買い物ができる空間づくりを目指してサービス介助士の資格取得を推進いただいています。紀ノ国屋様のお取り組みについて、インタビューさせていただき、記事にさせていただきました。

-

日本の高齢者人口3,619万人! - 超高齢社会と認知症の推移(2025年版) -

掲載日:

毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から発表される日本の高齢者人口。令和7年9月15日付の総務省からの発表によると2025年9月現在の高齢者人口は3,619万人、高齢者人口率は29.4%となりました。超高齢社会が進むと切り離すことのできないテーマが認知症です。これからも社会の高齢化が進行するとどのようなことが起こりえるのか、高齢者に関する様々なデータを見ながら考えていきましょう。

-

JR東日本 桜木町・横浜・町田統括センター合同新入社員研修 農業体験によるDE&I研修@ケアフィットファーム

掲載日:

東日本旅客鉄道株式会社 桜木町・横浜・町田統括センター合同で、新入社員等を対象に、DE&I研修を通したチームビルディングをケアフィットファームで実施しました。