日本の高齢者人口3,619万人!

〜超高齢社会と認知症の推移(2025年版)〜

掲載日:

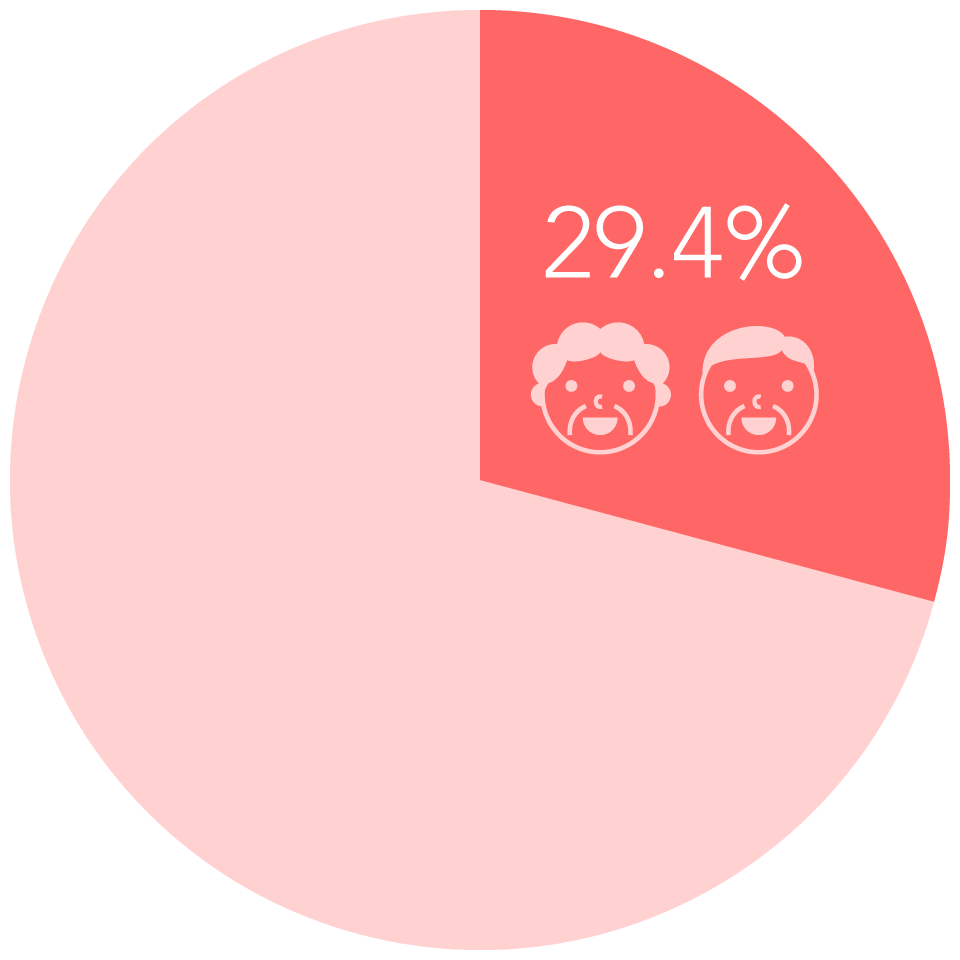

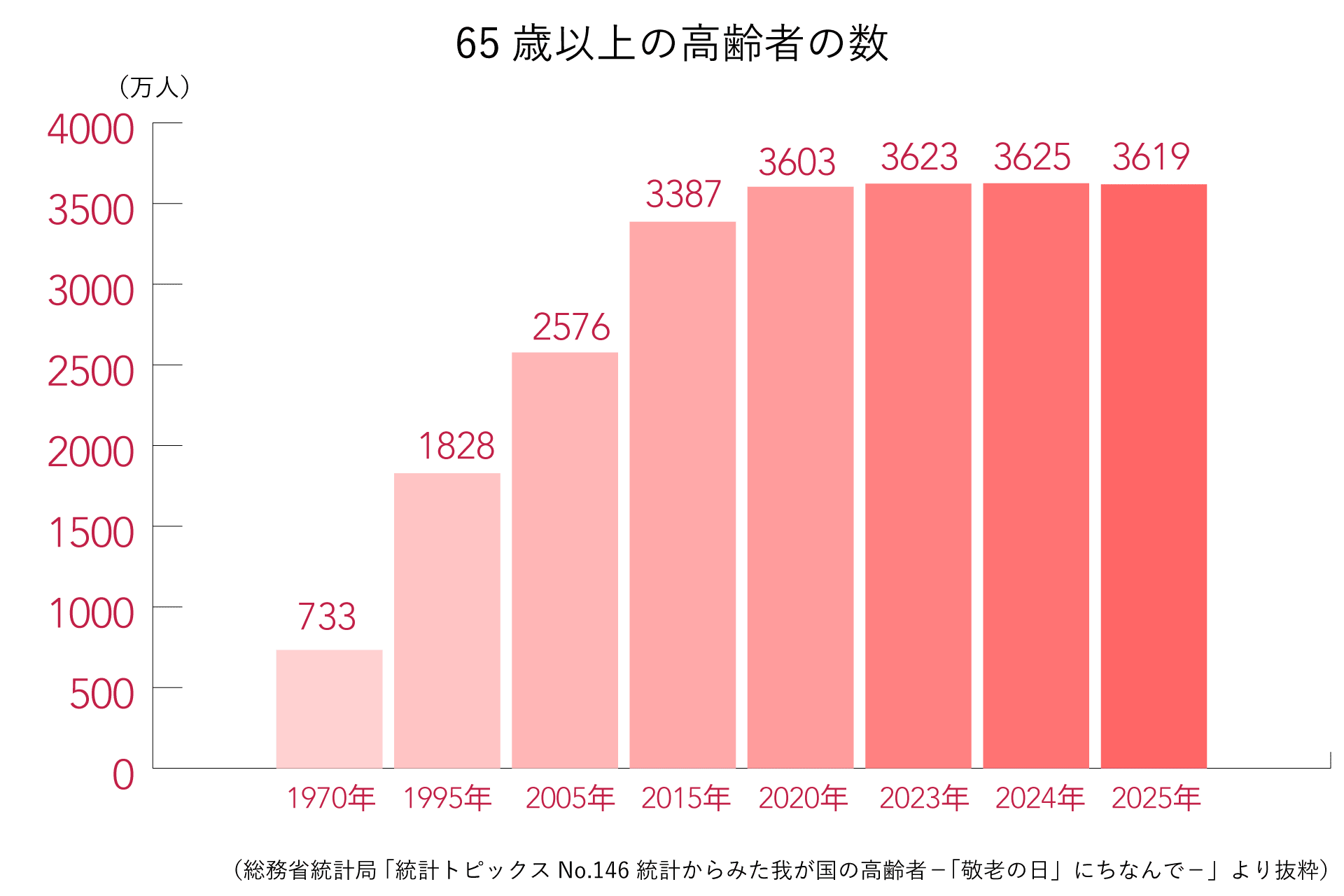

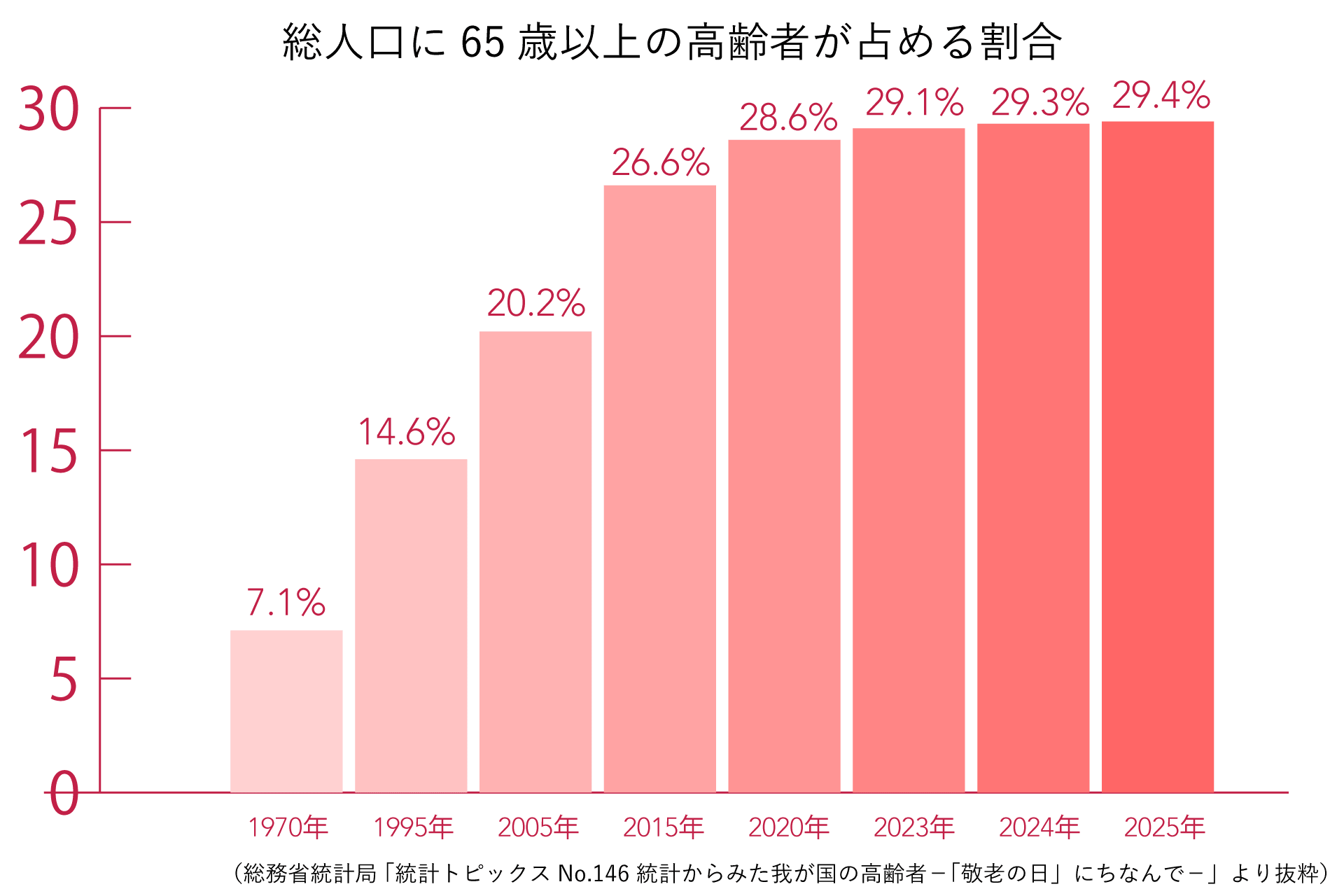

令和7年9月15日付の総務省からの発表総務省統計局 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-(外部サイト)によると2025年9月現在の高齢者人口は3,619万人、高齢者人口率は29.4%となりました。

超高齢社会が進むと切り離すことのできないテーマが認知症です。

これからも社会の高齢化が進行するとどのようなことが起こりえるのか、高齢者に関する様々なデータを見ながら考えていきましょう。

日本ケアフィット共育機構では、進行する超高齢社会に対して、家族や身近に認知症の方がいる人、ご高齢のお客様への接遇・接客に課題をお感じの企業・事業者の皆様に役立つ学びとして「認知症介助士」資格をご提案しています。

この記事では、行政などから発表される統計情報を中心に、一部、認知症介助士の学習内容なども交えてご紹介しております。

ご興味のある方は認知症介助士のページも併せてご覧ください。

2025年の日本の高齢者人口は3,619万人、

人口割合29.4%

2024年の高齢者人口は3,625万人だったことから、2025年になり高齢者人口は2024年の発表より5万人減ったことになります。

人口率で言うと、2025年の高齢者人口率は29.4%。2024年の高齢者人口率は29.3%であったことから、2025年になり0.1%増加し、過去最高となりました。

2025年の日本の

100歳以上の高齢者人口は

99,763人

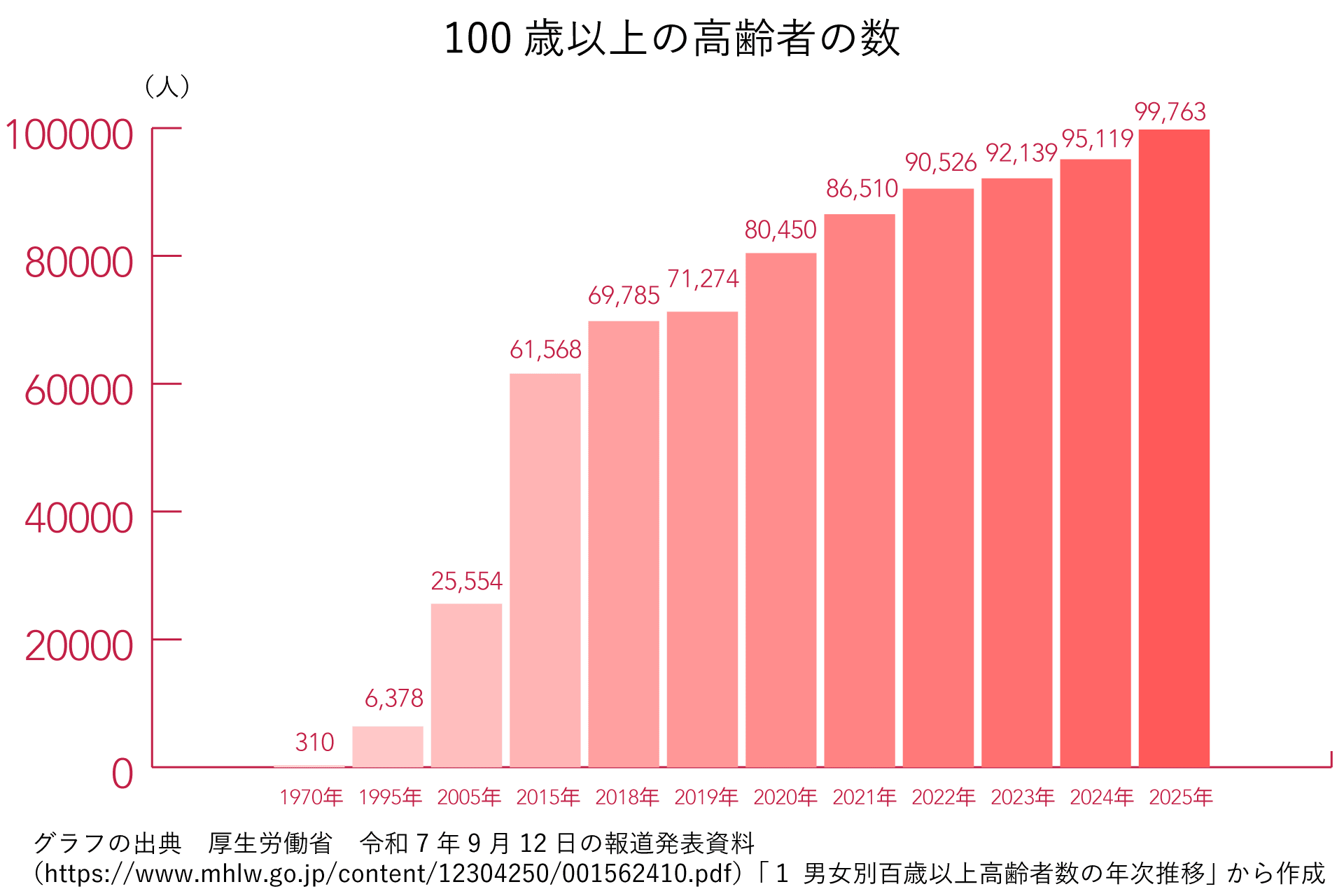

厚生労働省からは100歳以上の高齢者の人口も発表されました。

2025年の100歳以上の高齢者の人口は99,763人。2024年より4,644人増加しました。

これがどれくらいの規模なのか想像できますか?

例えば日本ケアフィット共育機構が拠点を置く水道橋には、数々の大規模イべントが開催される東京ドームがあります。東京ドームの収容人数は55,000人(コロナを考慮しない平常時)。

日本有数の施設が2つ満員になってしまうほどの100歳以上の高齢者が日本にはいるということが想像できたと思います。

日本の高齢者人口 世界比較

日本がどれほど高齢化が進んでいるか、世界各国と比較してみましょう。

2025年の日本の高齢者人口は世界1位となっています。

高齢者人口の割合(上位10か国)(2024年)

表が見切れている時は横スクロールしてご覧ください。

| 順位 | 国・地域 | 総人口(万人) | 65歳以上人口(万人) | 総人口に占める 65歳以上人口の割合 (%) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 日本 | 12320 | 3619 | 29.4 |

| 2 | イタリア | 5915 | 1484 | 25.1 |

| 3 | ドイツ | 8408 | 1993 | 23.7 |

| 4 | フランス | 6665 | 1502 | 22.5 |

| 5 | スペイン | 4789 | 1036 | 21.6 |

| 6 | 韓国 | 5167 | 1050 | 20.3 |

| 7 | カナダ | 4013 | 813 | 20.3 |

| 8 | イギリス | 6955 | 1370 | 19.7 |

| 9 | アメリカ | 34728 | 6385 | 18.4 |

| 10 | ロシア | 14400 | 2562 | 17.8 |

(総務省統計局 「統計トピックスNo.148 統計からみた我が国の高齢者 -「敬老の日」にちなんで-」より抜粋)

資料:日本の値は、「人口推計」の 2025 年9月 15 日現在

他国の値は、World Population Prospects: The 2024 Revision(United Nations)における将来推計から、人口4000万以上の38か国の2025年7月1日現在の推計値

日本の平均寿命

厚生労働省の「令和6年簡易生命表(外部サイト)」によると、2024年の日本の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳となっており、前年と比較して男性は変化なし、女性は0.01年下がっています。

日本の平均寿命は1990年から2021年までの約30年間で約5年以上伸びており、高齢者人口が増加すると同時に、長寿化も進んでいることが分かります。

平均寿命の年次推移

表が見切れている時は横スクロールしてご覧ください。

| 年号 | 男 | 女 | 男女差 |

|---|---|---|---|

| 平成2年(1990年) | 75.92 | 81.90 | 5.98 |

| 平成12年(2000年) | 77.72 | 84.60 | 6.88 |

| 平成17年(2005年) | 78.56 | 85.52 | 6.96 |

| 平成22年(2010年) | 79.55 | 86.30 | 6.75 |

| 平成27年(2015年) | 80.75 | 86.99 | 6.24 |

| 令和3年(2021年) | 81.47 | 87.57 | 6.10 |

| 令和4年(2022年) | 81.05 | 87.09 | 6.03 |

| 令和5年(2023年) | 81.09 | 87.14 | 6.05 |

| 令和6年(2024年) | 81.09 | 87.13 | 6.04 |

参考:「令和5年度簡易生命表」より一部抜粋

このように高齢化が進むことで、加齢が最大因子である認知症が、多くの高齢者に関連してきます。

認知症とは?

認知症とは、「記憶障害のほかに、失語、失行、失認、実行機能の障害が1つ以上加わり、その結果、社会生活あるいは職業上に明らかに支障をきたし、かつての能力レべルの明らかな低下が見られる状態」と定義されています。

現在では日常的に“認知症”という言葉を使っていますが、実は“認知症”は病名ではなく、症候群です。

風邪に例えると分かりやすいですね。

のどが痛い、熱が出た、鼻水が出るなどの症状から風邪と呼ぶ方が多いですが、これも実はかぜ症候群です。

加齢ともに切り離すことができないのが認知症です。

認知症の最大の原因が加齢であり、認知症は誰にでも起こりうる身近なものです。

認知症の種類 3大認知症

認知症は、その原因となる疾患によりいくつかに分類されます。

“アルツハイマー”という言葉を認知症の関連ワードでよく見かけると思いますが、認知症の原因となる病気の半分以上を占める“アルツハイマー型認知症”のことです。

他にも“血管性認知症”や“レビー小体型認知症”などがあります。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症とは脳細胞が様々な変化により減少し、脳が萎縮することで引き起こされる認知症です。

世界で最も多い認知症で、80歳以上では20%以上がアルツハイマー型認知症と言われています。

物忘れなどから始まり、進行はゆっくりと徐々に悪化する場合が多いです。

血管性認知症

血管性認知症は脳梗塞や脳出血など、脳の血管がつまったり破れたりすることで起こります。記憶障害の他に脳血管障害の部位により意欲低下や無関心など様々な精神症状を示します。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、大脳皮質の神経細胞内に「レビー小体」という特殊な変化が現れる病気です。幻視が初期症状として現れ、歩きにくい、身体が硬い、などの症状も伴い、パーキンソン病との関連が指摘されています。

これらが主に3大認知症と言われています。

認知症介助士の学びの中では、その他の認知症についても紹介しています。

認知症の高齢者人数の推移

令和6年度高齢者白書によると、2040年には認知症有病率が14.9%になるという推計もあります。認知症の要因は加齢にあることから、超高齢社会で暮らす私たち誰もが認知症になりうる、他人ごとではないということです。

世界では3秒に1人が認知症になっている

日本を含め世界では認知症はどのような広がりを見せているのでしょうか?

世界規模では毎年1,000万人近く、3秒に1人が新たに認知症になる

WHO(世界保健機関)によると2015年、認知症有病者数は5,000万人、そして毎年1,000万人近くが新たに認知症になるとの報告もあります。

これを365日、1日、1時間、と細かく割っていくと、約3秒に1人が世界のどこかで新たに認知症になっている計算です。

参照:WHO世界保健機関

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia(英語)外部リンク

http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic_dementia/en/(英語)外部リンク

9月21日は世界アルツハイマーデー

世界保健機関(WHO)と国際アルツハイマー病協会(ADI)により、1994年から毎年9月21日をアルツハイマーを考える日として制定されました。

9月はアルツハイマー・認知症への理解を深めるために世界各国で様々な取り組みが行われています。

高齢化は世界規模でもこれから各国で課題となり、その中で日本は世界に先駆けて超高齢社会となった国です。

日本がどのように高齢な方も安心して暮らすことのできる社会を作ることができるか、そのための様々な取り組みが世界での見本となるかもしれません。

社会の高齢化が進むとは

どういうことになるのか?

超高齢社会の先端を行く日本ですが、これからも社会の高齢化が進むとどうなるのか考えてみましょう。

高齢者が当たり前の社会になる

単純に人口の3割以上が65歳となるため、社会の様々な場面で高齢者がいることが当たり前になります。

そのため、政策レベルでは社会保障制度の見直しなどが進んでいますが、企業のサービス利用者も高齢者が増えます。

これまでは、サービスが利用しにくい、分かりづらい、といった高齢者からの意見を、あくまで高齢者だから、と考えていたものは本格的に応対を見直さなくてはなりません。

制度・機能的な利便性だけでなく、高齢者のライフスタイルやニーズを深く理解した企業姿勢が、今後の事業継続性にも関わってくるでしょう。

高齢化=認知症の高齢者が増える

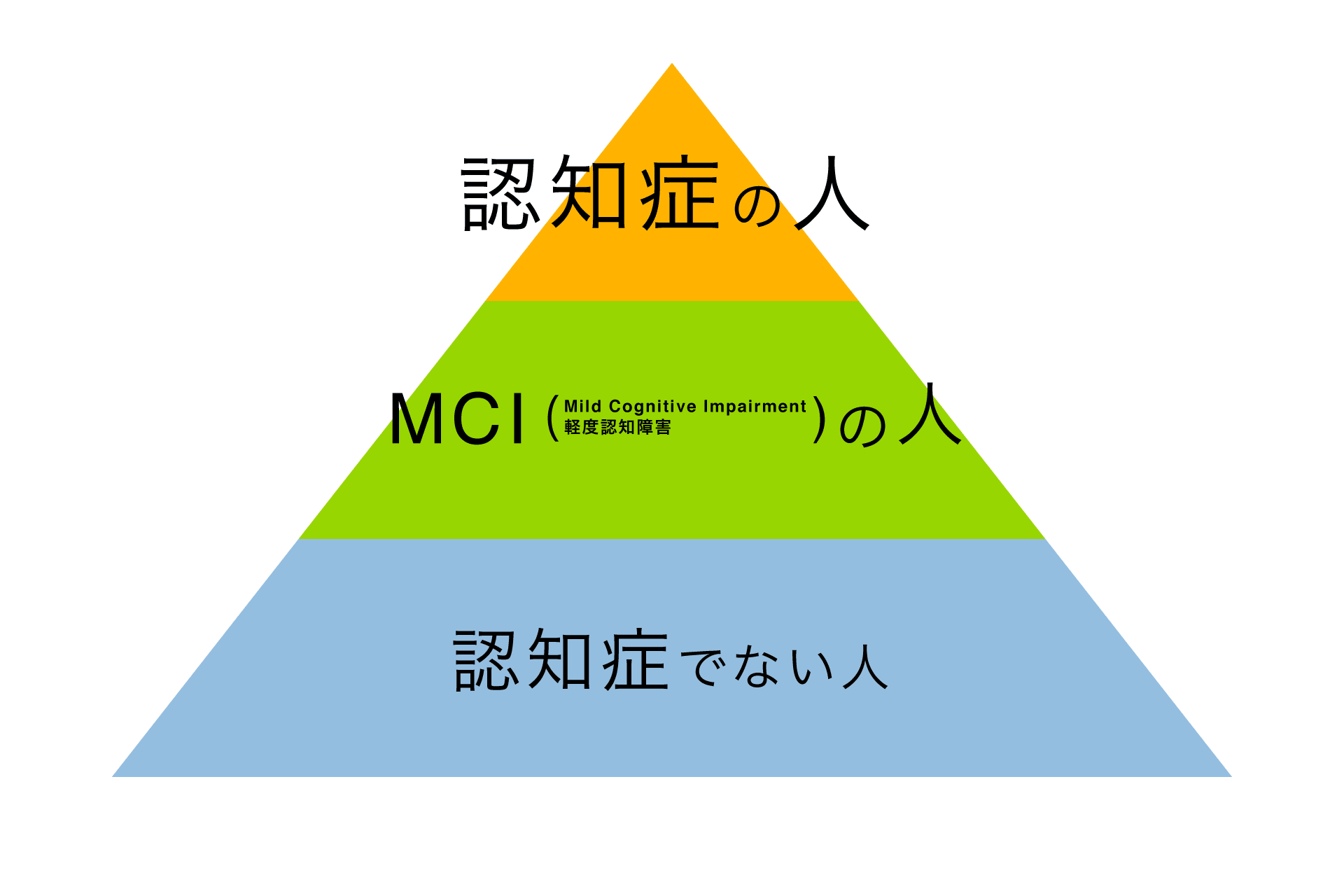

これは既に述べたことですが、認知症の最大要因が加齢であることから、高齢化が進むと認知症の高齢者も増えていきます。

厚労省のデータでは2025年に高齢者の5人に1人が認知症になる推計でしたが、言い換えると5人の内、4人が認知症ではない、と言えます。

高齢者への対応が様々なヒントになる

ユニバーサルデザインの考えに通じることではありますが、例えば高齢者が利用しやすい、段差のない入口や、分かりやすい手順・導線などは、移動において類似ニーズを持つ妊産婦や、日本語以外の言語を使用する人などのニーズにも対応しえます。

上記はごく簡単な事例ですが、高齢者のニーズを深く洞察することで、既存の価値観を打ち壊して新たな需要を呼び起こす可能性が含まれています。

この記事では様々なデータから超高齢社会について考えていきました。

高齢者や認知症の人への応対は、様々な観点から行うことが大切です。

どこから始めればいいか分からない、という場合は、サービス介助士や認知症介助士の学びから始めてみることも検討して見てください。

個別ご相談&各種コンサルティング

日本ケアフィット共育機構では高齢者や認知症の人の応対を学ぶ研修以外にも企業内の学習教材の開発、サービス設計の見直しなどのコンサルティングも承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

サービス介助基礎研修 導入企業紹介(株式会社マイヤ様)

掲載日:

1961年に岩手県大船渡市にて創業されて以来、地域の暮らしに必要不可欠な存在として地域の皆様の健康で豊かな食生活に寄与されている株式会社マイヤ様。

株式会社マイヤ様で2023年より実施させていただいているサービス介助基礎研修について、今年度もマイヤびはんストアオール店、マイヤ赤崎店、マイヤマスト店にて実施をさせていただきました。 -

サービス介助士資格導入企業紹介:株式会社ムジコ・クリエイト様

掲載日:

自動車教習所や各種講習の現場には、年齢や身体状況、経験の違いによって、さまざまな不安や困りごとを抱えたお客様が訪れます。安全に学べる環境を整えることはもちろん、その前提として「安心してその場にいられること」をどう支えていくのか──。今回お話を伺ったのは、株式会社ムジコ・クリエイト様。モータースクール事業に携わる松原様、蝦名様にお話をうかがい、サービス介助士資格を導入した背景や、現場で感じている変化について語っていただきました。

-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様

掲載日:

日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。