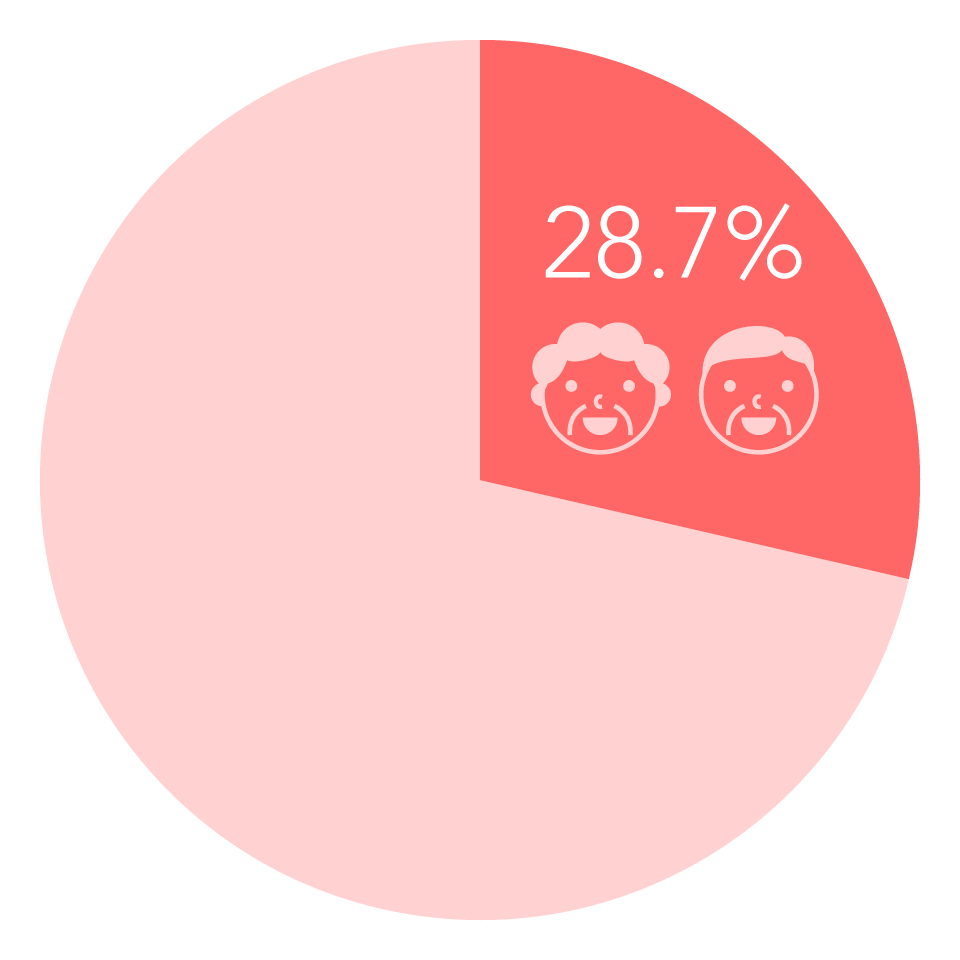

日本の高齢者人口3,617万人!

〜超高齢社会と認知症(2020年版)〜

掲載日:

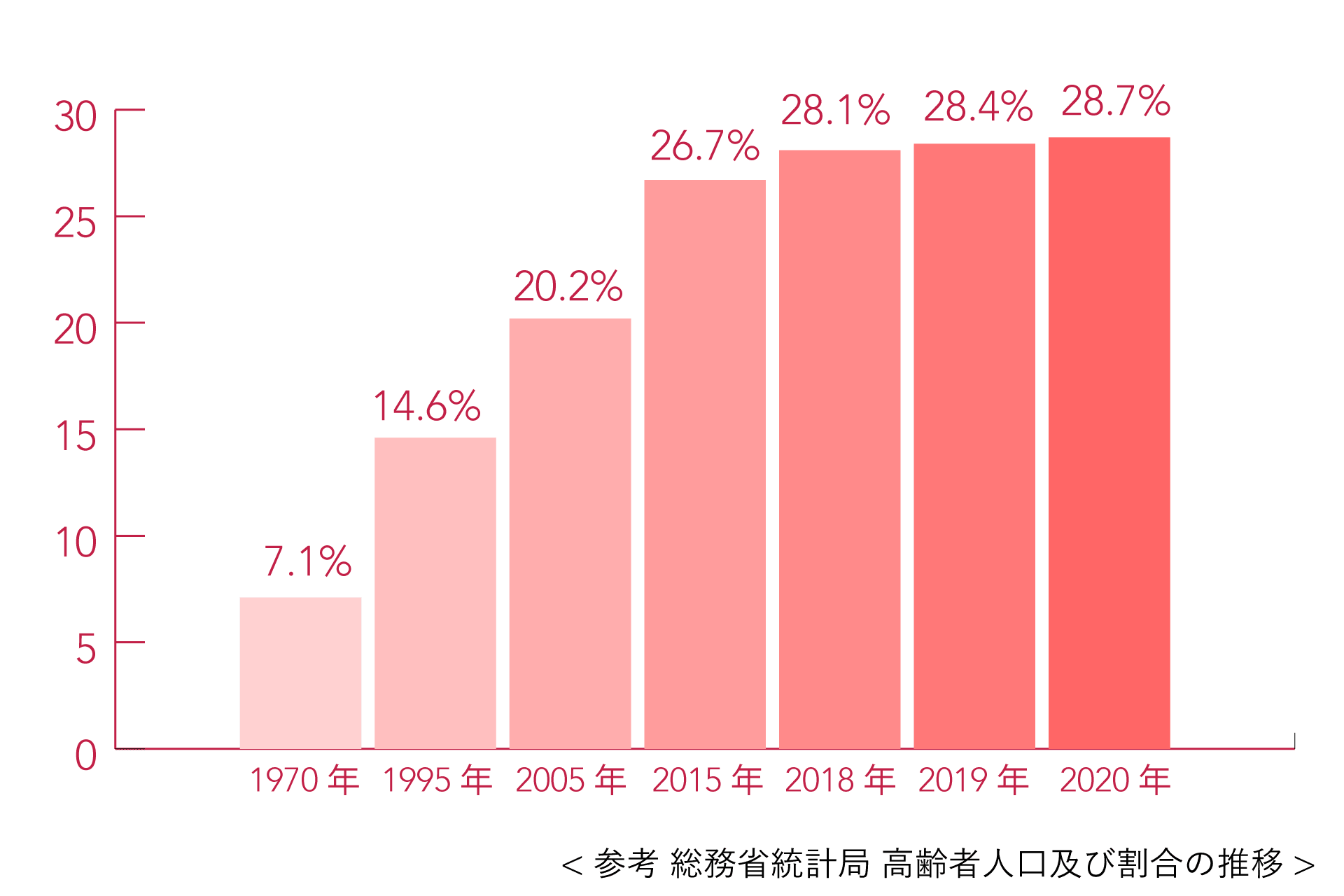

毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から発表される日本の高齢者人口。

最新の発表によると2020年9月現在、全人口の28.7%が65歳以上の高齢者という割合です。

2019の発表では28.4%であったことから、1年で0.3%増えたことになります。

厚生労働省の令和2年版厚生労働白書によると、日本の平均寿命は1990年から2019年までの約30年間で約5年以上伸びており、今後の20年間でも約2年伸びると推計されているそうです。

厚生労働省、各自治体、保険者をはじめとして行われている介護予防などの様々な取り組みもあり、平均寿命だけでなく健康寿命もまた延伸している結果、仕事や地域で活躍されたり、趣味を楽しんだりする高齢の方々も多く、人々が「高齢者」に抱くイメージもかつてとは違うものになってきています。しかし、一方で認知症は誰でもなりうるものであり、認知症の大きな要因が加齢であることもまた事実です。

今回は世界中から注目されている「日本の高齢社会現状」と「認知症」について紹介していきます。

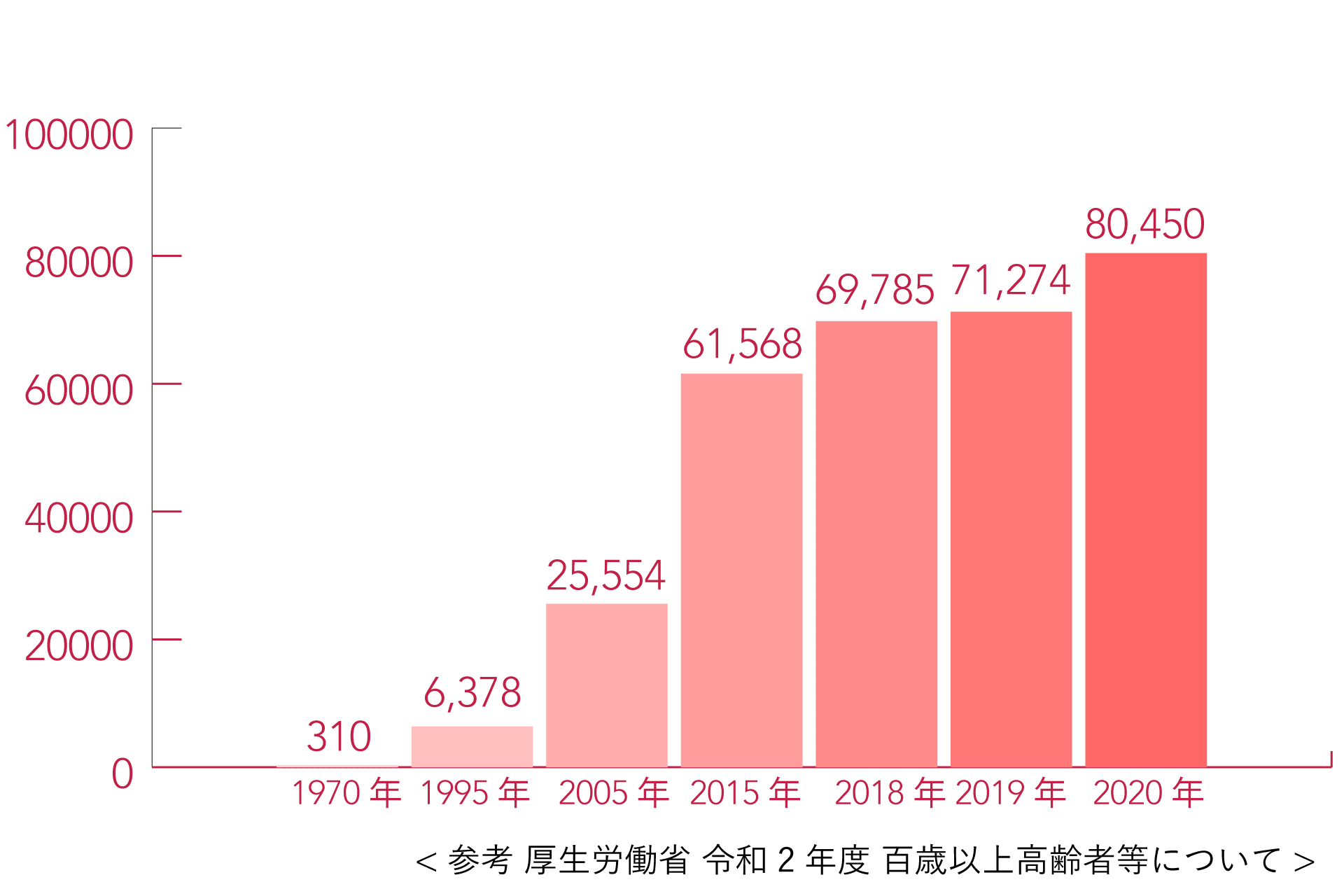

100歳以上の高齢者は80,450人!

厚生労働省からは100歳以上の高齢者の人口も発表されました。

その数は2019年より9,176人増加の80,450人。

これがどれくらいの規模なのか想像できますか?

例えば日本ケアフィット共育機構が拠点を置く水道橋には、数々の大規模イべントが開催される東京ドームがあります。

東京ドームの収容人数は55,000人。

日本有数の施設が満員になっても入りきれないほどの100歳以上の高齢者が日本にはいるということが想像できたと思います。

2016年には人生100年時代を考える『LIFESHIFT』という書籍がべストセラーになりましたが、これからの社会は誰もが100歳になることを考えて、自分の人生を設計していく必要が出てきます。

認知症とは?

加齢ともに切り離すことができないのが認知症です。

認知症の最大の原因が加齢であり、認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。

現在では日常的に“認知症”という言葉を使っていますが、実は“認知症”は病名ではなく、症候群です。

風邪に例えると分かりやすいですね。

のどが痛い、熱が出た、鼻水が出るなどの症状から風邪と呼ぶ方が多いですが、これも実はかぜ症候群です。

認知症も「記憶障害のほかに、失語、失行、失認、実行機能の障害が1つ以上加わり、その結果、社会生活あるいは職業上に明らかに支障をきたし、かつての能力レべルの明らかな低下が見られる状態」と定義されています。

認知症にも様々な種類がある

認知症は、その原因となる疾患によりいくつかに分類されます。

“アルツハイマー”という言葉を認知症の関連ワードでよく見かけると思いますが、認知症の原因となる病気の半分以上を占める“アルツハイマー型認知症”のことです。

他にも“脳血管性認知症”や“レビー小体型認知症”などがあります。

認知症介助士でも認知症の分類についてもお伝えしています。

それでは現在は認知症にかかっている人の推移をお伝えします。

2025年高齢者5人に1人が認知症の時代へ

平成29年度高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の15%という割合だったものが2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。

誰もが高齢者になる社会、認知症の人を置き去りにしない社会作りが求められています。

認知症に対する学びや対策は超高齢社会の日本のSDGs(持続可能な開発目標)に欠かせません。

世界規模では毎年1,000万人近く、3秒に1人が新たに認知症になる

日本を含め世界では認知症はどのような広がりを見せているのでしょうか?

WHO(世界保健機関)によると2015年、認知症有病者数は5,000万人、そして毎年1,000万人近くが新たに認知症になるとの報告もあります。

これを365日、1日、1時間、と細かく割っていくと、約3秒に1人が世界のどこかで新たに認知症になっている計算です。

9月21日は「世界アルツハイマーデー」

世界保健機関(WHO)と国際アルツハイマー病協会(ADI)により1994年から毎年9月21日をアルツハイマーを考える日として制定されました。

9月はアルツハイマー・認知症への理解を深めるために世界各国で様々な取り組みが行われています。

高齢化は世界規模でもこれから各国で課題となり、その中で日本は世界に先駆けて超高齢社会となった国です。

日本がどのように高齢な方も安心して暮らすことのできる社会を作ることができるか、そのための様々な取り組みが世界での見本となるかもしれません。

認知症介助士

認知症の人を地域・社会とつなぐ

認知症施策推進大綱では共生と予防が謳われています。

認知症になっても生きやすい社会、認知症の人と共に生き社会を作ることは、超高齢社会の現代を生きる私たち一人ひとりにとっても重要なことです。

単身高齢者が増える今後は、認知症を家族や本人だけに関係するものとせずに、地域や社会の関わり事としてとらえることが大切で、そのために認知症介助士が認知症の人を地域・社会とつなぐ役割となれることが今後求められます。

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

サービス介助基礎研修 導入企業紹介(株式会社マイヤ様)

掲載日:

1961年に岩手県大船渡市にて創業されて以来、地域の暮らしに必要不可欠な存在として地域の皆様の健康で豊かな食生活に寄与されている株式会社マイヤ様。

株式会社マイヤ様で2023年より実施させていただいているサービス介助基礎研修について、今年度もマイヤびはんストアオール店、マイヤ赤崎店、マイヤマスト店にて実施をさせていただきました。 -

サービス介助士資格導入企業紹介:株式会社ムジコ・クリエイト様

掲載日:

自動車教習所や各種講習の現場には、年齢や身体状況、経験の違いによって、さまざまな不安や困りごとを抱えたお客様が訪れます。安全に学べる環境を整えることはもちろん、その前提として「安心してその場にいられること」をどう支えていくのか──。今回お話を伺ったのは、株式会社ムジコ・クリエイト様。モータースクール事業に携わる松原様、蝦名様にお話をうかがい、サービス介助士資格を導入した背景や、現場で感じている変化について語っていただきました。

-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様

掲載日:

日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。