保育園や幼稚園に通う幼児のいる家庭の防災【防災介助士 / 防災ジェロントロジー】

掲載日:

災害に対する弱さ(脆弱性)は、人のライフサイクルによっても異なっていくものだと考え、その人の状況による備えを考える「防災ジェロントロジー」の考えに基づいた防災について紹介します。

今回は幼児のいる家庭、特に保育園や幼稚園に幼児を預けている家庭における防災について考えていきましょう。

関連記事防災ジェロントロジーとは?-超高齢社会に欠かせない防災の意識-(別のウィンドウで開く)

保育園・幼稚園を利用している人とは

一般的に保育園は小学校に就学する前までの0〜5歳児を保育する施設であり、幼稚園は、3〜5歳児までの教育施設です。

現在3歳以上の幼児のいる家庭の9割以上が何らかの施設を利用しています。

https://www.mext.go.jp/content/1421925_08.pdf(外部サイト)

↑文部科学省 令和元年10月23日 幼児教育の質向上に関する検討会<参考資料3>幼児教育の現状(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/20/backdata/1-1-3.html(外部サイト)

↑厚生労働省 令和3年版厚生労働白書 図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移

保護者は災害発生時にすぐに子どものもとへ行くことができない

また、勤務先からのお迎えへの時間をみていくと、総務省統計局の「平成28年社会生活基本調査結果」を基にしたランキングでは、通勤時間の全国平均は1時間19分とされており、片道に換算すると39.5分です。

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/rank/index.html(外部サイト)

↑総務省統計局 平成28年社会生活基本調査

つまり、幼児を抱える多くの家庭では、日中の時間帯に保育園や幼稚園を利用しており、災害時に保育園や幼稚園からお迎えの要請があっても、30分程度の時間を要することが分かります。そして、その間の対応は保育園や幼稚園が担うことになるのです。このことから、保育園や幼稚園では、各園における災害時の対策が求められているといえます。

東日本大震災発生時の保育園や幼稚園の動きでは

2011年の東日本大震災では、14時46分の発生であり、多くの幼児が保育園や幼稚園で過ごしている時間でした。

各園により対応も様々でしたが、「帰宅できない幼児も多くいて、一晩保育園で過ごした」「園庭に出て避難していた」「津波に備えて園の屋上や、近くの高台に移動した」など、多くの施設が避難行動を行うことで被害を逃れることができました。

一方で、保護者に引き渡された後や高台に移動せずに園庭に留まったこと、送迎のバスで送迎中に津波の犠牲になってしまった例もありました。

災害時の避難行動は施設運営側に委ねられており、保護者への引き渡し方法や連絡方法が課題といえます。

保育園の防災に対する対応の現状

この様な課題に対して、東日本大震災後には

- ●保育園のホームページ上にあらたに「掲示板」を設置して、いざという時には掲示板に情報を掲載できるようにした

- ●緊急時に保護者と連絡が取れるよう、保護者の携帯電話番号を共有してもらうと共に、クラウドサービスを利用して園外からも情報を引き出せるようにした

- ●災害が発生した時は保育園の玄関前に、現在避難している場所等を記入した紙を掲示することとした

- ●緊急メール配信システムを活用するようにした

など、様々な対策をしている園が増えました。

保護者が防災に対してできること

一方で保護者としては、

- ●災害時における園の対応方針を確認し理解しておく

- ●園では日頃どの様な避難訓練が行われているのか理解しておく。また、幼児の引き渡しを想定した帰宅訓練があれば積極的に参加する

- ●園周辺のハザードマップを確認し、園周辺の避難場所や災害リスクを理解しておく

- ●いざという時の園との連絡方法を確認し、園と共同で事前に行ってみる

- ●保護者同士のネットワークを構築し、いざという時の情報収集に役立てる

- ●いざという時に他の人にお迎えをお願いできるように、知人・友人、園と調整をしておく

などが日頃からできることです。

幼児は自身では避難が難しい年齢です。保育園や幼稚園の施策も重要ですが、園まかせにせず、関わる大人一人ひとりが幼い命を守るためにできることを日頃から考えていく必要があります。

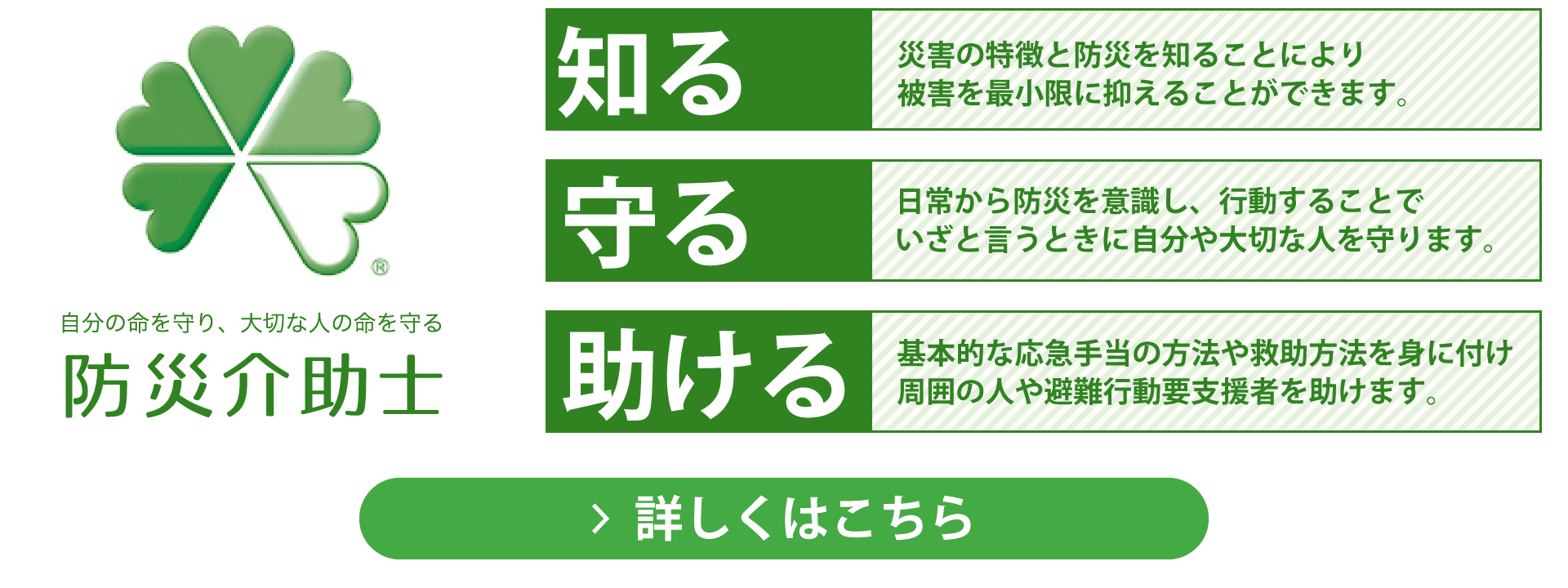

防災ジェロントロジーの考えは、防災、多様性、超高齢社会といったこれからの地域社会にも重要です。

地域福祉と地域防災計画など自治体においても欠かせない観点でしょう。

超高齢社会と共生社会を見据えた防災をお伝えしている、防災介助士が防災ジェロントロジーと地域の防災計画の第一歩に役立ちます。

防災介助士について詳しくはこちら(別のウィンドウで開く)をご覧ください

文責:防災介助士インストラクター冨樫正義

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

サービス介助士導入企業紹介:株式会社サーフ様

掲載日:

10年以上にわたってサービス介助士の資格取得を継続いただいている株式会社サーフ様。マンション等の大規模修繕事業を展開される同社が、なぜサービス介助士の資格取得を重視されているのか。古川文仁社長にお話を伺いました。

-

「人にしかできないサービス」を追求する——紀ノ國屋が取り組むホスピタリティ

掲載日:

「食を豊かに、人生を豊かに」という理念を掲げる株式会社紀ノ國屋様。1953年には日本初のセルフサービス方式スーパーを開業するなど、流通・小売りの革新を重ねてきました。その長い歴史の中で多くのファンを獲得し、誰もが安心して買い物ができる空間づくりを目指してサービス介助士の資格取得を推進いただいています。紀ノ国屋様のお取り組みについて、インタビューさせていただき、記事にさせていただきました。

-

日本の高齢者人口3,619万人! - 超高齢社会と認知症の推移(2025年版) -

掲載日:

毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から発表される日本の高齢者人口。令和7年9月15日付の総務省からの発表によると2025年9月現在の高齢者人口は3,619万人、高齢者人口率は29.4%となりました。超高齢社会が進むと切り離すことのできないテーマが認知症です。これからも社会の高齢化が進行するとどのようなことが起こりえるのか、高齢者に関する様々なデータを見ながら考えていきましょう。