バリアフリーマップ有り?無し?どちらかがスムーズに移動できるか試してみた【後編】

掲載日:

前半では、ほぼ同じ時間にチェックポイントにたどり着いた両チーム。

ここからゴールの日本武道館までは、どのような展開が待っているのでしょうか!?

チャレンジ概要・ルール

今回は2組に分かれてJR水道橋駅徒歩5分の日本ケアフィット共育機構(千代田区神田三崎町)からゴールの日本武道館(千代田区北の丸公園)までどちらが先に到着するか対決します。

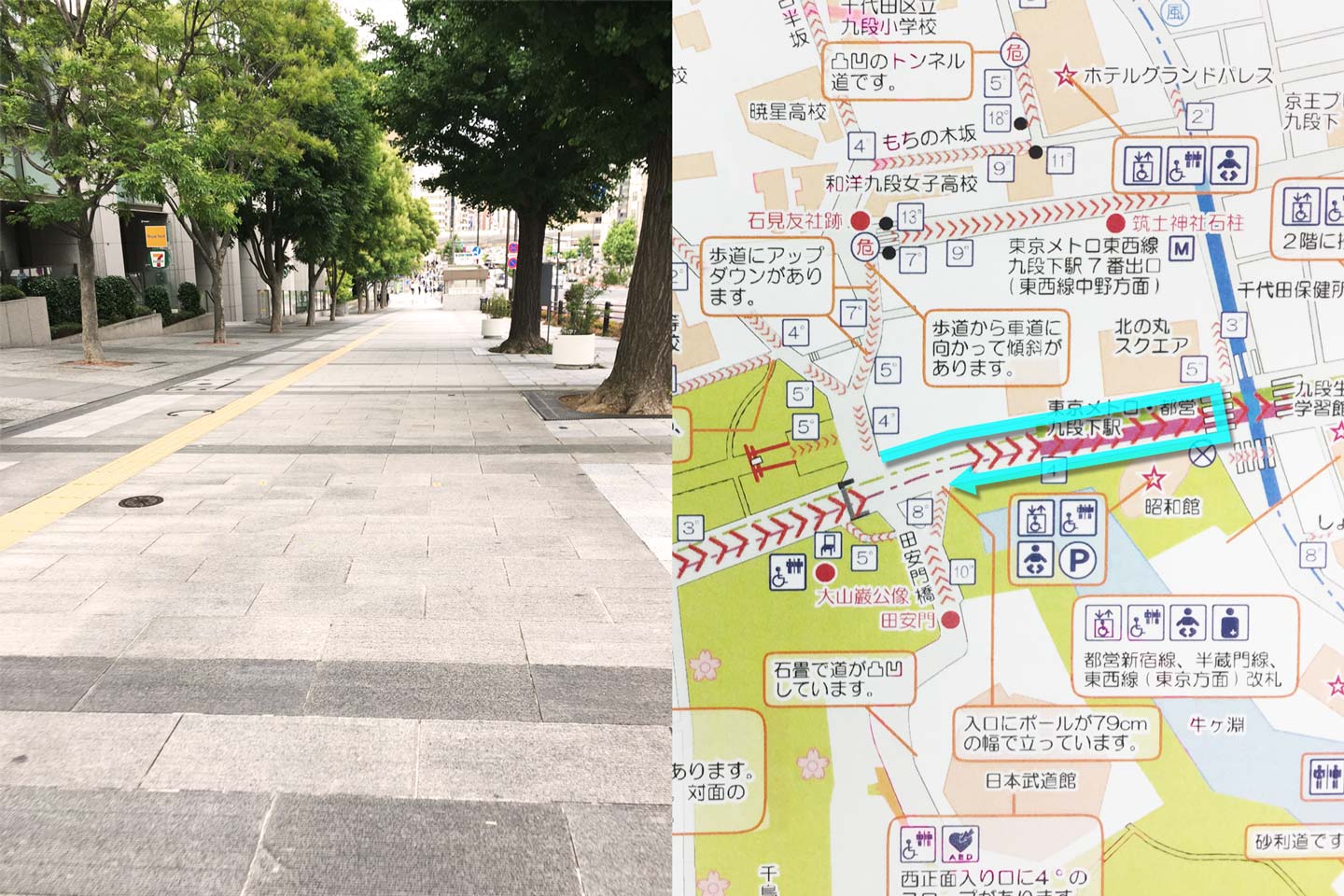

バリアフリーマップチームが使用するのは千代田区HPから入手できるバリアフリーマップ。もう一方のチームはWEBの地図を使用しました。

どちらも自操用車いすでゴールを目指します。

地図上のルートを移動するだけでは物足りないので、いくつかのチェックポイントとルールを設定しました。

- チェックポイント①曉星高校

- チェックポイント②靖国神社内 大村益次郎像

- 携帯電話の使用は禁止

- 必ず1回は「だれでもトイレ」を使用する

徒歩では30分ほどの距離ですが、果たして勝負の行方はどうなるのでしょう?

(■黄色:通常地図チーム ■青色:バリアフリーマップチーム)

次なるチェックポイントへ!

靖国神社の巨大な鳥居を目指して上り坂を登ります。しかしここも途中でサポートを要請。

16:50チェックポイント②の大村益次郎像前に到着。

靖国神社内は入口の上り坂を除けば比較的容易に移動できました。

17:00大村益次郎像

傾斜の少ない道を探すあまり、迷子になってしまいました。

行ったり来たりを繰り返し、ようやく靖国神社の入り口を発見!(大幅なタイムロス…)

神社内は道が広く舗装されていたので、スムーズに進むことができました。

トイレは神社内のトイレを使用。車いすが通る幅はあるものの…

通常地図チームは地図上ではだれでもトイレの場所は把握できなかったので、神社内、駐車エリア横の車いす使用者用トイレを使用しました。

トイレまでの通路は車いす1台が通行できる幅はあるものの、トイレ入口に入る際の方向転換のスペースがありません。

自分がトイレ個室に入るまでに通常トイレを使う人が入退場を中断しなくてはならず、周囲の人を待たせることにかなりのプレッシャーを感じました。

ゴール日本武道館へ 普段は気づかないバリア

靖国神社の九段坂上横断歩道を神社向い側の歩道へ渡り、九段下駅方面へ下ります。

そのまま坂を下っていると通りがいきなり階段になりました。

坂が下っているため直前まで階段に気づかず、案内もありませんでした。

普段何気なく通っていると確かに階段は見ることができ、階段をそのまま下りていました。

このような、普段意識をしないところに他の誰かのバリアとなってしまう設計を生み出しているのだと感じました。

折り返すと北の丸公園側へ続く砂利道が通りの脇にあり、いよいよゴールへ。

17:10日本武道館到着! 通常地図チーム所要時間70分!

田安門から北の丸公園内に入りゴールの日本武道館に到着しました!

園内自体に急坂はなく移動は問題ありませんでした。

しかし最寄の九段下駅から自走して車いすで来るにはやはり坂が厳しいと感じました。

ましては数多くのコンサートやイベントが行われる日本武道館。

今回は平日の日中だったため全く問題はありませんでしたが、数万人規模の来場がある際の車いすでの移動はかなりの困難を伴うのではないでしょうか。

17:30日本武道館ゴール

靖国神社の鳥居をくぐり、道路の反対側にはゴールの日本武道館はもう目の前!

と喜んだのもつかの間、辺りを見回すと横断歩道が見当りません。あるのは歩道橋のみ。車いすでは歩道橋を渡ることは出来ないので、九段下駅に向かって長い道を下り、駅前の交差点から反対側に渡って日本武道館までの坂を上りました。

ここでも大幅にタイムロス。

スタートから90分後に、通常地図チームの待つ日本武道館に到着しました。

チャレンジの結果

今回は通常の地図を使用したチームがゴールしました。

ではバリアフリーマップが有効ではないのか?もちろんそうではありません。

現在は全ての地域・施設にバリアフリーマップがあるわけではないので、より多くの情報があることが大切になっていきます。

もし読者の皆さんも地域やご自身の施設などでバリアフリーマップ作りに関わる際は、以下のようなことも参考にしてみてください。

- バリアフリーマップはどこにバリアがあるかが分かるものであり、場所や状況に応じて配慮やお声がけが必要な場面も発生します。

- 今回は複数チェックポイントを設けたので、移動中も都度バリアフリーマップを確認しました。地図だけでなく、街中の標識などバリア情報を確認するツールが増えるとさらに外出しやすいと感じました。

- 地図という役割からも情報は公平である必要があります。

地図ではあくまで傾斜や段差の高さなどの具体的な数字、を示すだけで、そのような情報から利用者が移動手段などを判断する、という性質のものです。

そのためにも、具体的で適切な情報量の地図であることが望ましいと感じました。

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様

掲載日:

日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。

-

インクルーシブ・コミュニケーター実地研修(NTTアドバンステクノロジ株式会社様

掲載日:

NTTアドバンステクノロジ株式会社様(以下、NTT-AT様)の社員を対象に、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)、アンコンシャス・バイアス、ビロンギング、心理的安全性などをテーマとした、インクルーシブ・コミュニケーター実地研修をケアフィットファームで実施しました。

-

サービス介助士導入企業紹介:株式会社サーフ様

掲載日:

10年以上にわたってサービス介助士の資格取得を継続いただいている株式会社サーフ様。マンション等の大規模修繕事業を展開される同社が、なぜサービス介助士の資格取得を重視されているのか。古川文仁社長にお話を伺いました。