認知症の人へ対応事例(接客事例から企業の対応ポイントを考える)

掲載日:

認知症の人への対応は医療や福祉施設だけの話と思うかもしれません。

しかし、社会の高齢化による高齢者の増加にともなって、認知症の人も増え、地域や企業でも認知症の人への対応が求められています。

認知症介助士で認知症の人への応対について学ぶことができますが、この記事では認知症と思われるお客さまを事例に企業の接遇や接客の対応ポイントをいくつか紹介します。

銀行を利用する

認知症と思われるお客さまの事例

毎日のように銀行に来店し

口座開設しようとする

認知症と思われるお客さま

【事例】

定期的に公共料金の支払いを窓口利用で行われているAさま。

これまでも用紙の記入誤りなどがありましたが、行員が案内することで特に問題なく銀行利用されていました。

ところが最近は来店されると、たびたび口座開設を申込されるようになりました。

話をうかがうと、通帳と印鑑を紛失した、とおっしゃいます。

以前も紛失して口座開設したことをお伝えしても、そのことに関しては覚えていらっしゃらないようでAさまの不安といらだちを感じ取ることができました。

【行員の対応】

普段からAさまの対応をしていた行員Bさんは、Aさまをゆっくりお話しできるソファのあるカウンターへご案内しました。

Aさまが通帳を紛失されたとおっしゃることは否定せずに、お話をするうちにAさまも安心できたようです。

とAさまに確認し、店舗の上長と相談の上、ご家族へ電話し、その後ご家族と一緒にAさまは帰宅されました。

【接遇・接客の対応ポイント】

銀行などの金融機関において、認知症と思われるお客さまで、銀行口座通帳の紛失対応は対応数も多いケースです。

今回の事例では、金融機関という特性上、継続的にご利用されているお客さまであり、普段からの関係性ができていたために認知症による変化に行員が気づくことができていました。

接遇・接客の対応のやり方によっては、不安やいら立ちがさらにつのり、怒りだすなど感情的になることも考えられましたが、今回のケースでは認知症の人への対応で以下のようなポイントがありました。

- ●認知症の人が気分を落ち着かせることができる環境を用意

ゆっくりお話ができるソファのある場所へご案内しました。

人の出入りや周囲の雑音や目線、様々な掲示物、照明などにより、認知症の人の混乱をまねき、症状が悪化することもあります。

認知症の人への対応は、人的な応対だけでなく、このような環境要因も認知症の人への接遇・接客で意識するポイントです。 - ●認知症の人の意見を否定や指摘をせずに、まずは受け止める

認知症による記憶障害があったとしても、感情という部分は認知症が進行しても残ることが多いとされています。

記憶がないことに対しての不安は残り、事業者の対応に齟齬がないことを伝えるために事実と反することや矛盾を指摘することにより、不安な気持ちが高まり、より混乱することも考えられます。

認知症の人が落ち着くことができるような対応をしましょう。 - ●本人に了承を得て、第三者へ連絡

このケースではAさんのご家族へ連絡していますが、その際にAさんに対してご家族へ連絡してもいいか確認しました。

個人情報にあたることなので、たとえ家族であっても可能な限りご本人に個人情報の提供について説明しましょう。

また、普段の取引と大きく異なる内容であったり、特殊詐欺を疑われる場合は、仮に認知症が進行しているため本人の同意を得ることが困難であっても、個人情報保護法の第16条3項2号にある

“二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。”に則って、ご家族や地域包括支援センターなどへ連絡することができます。

スーパーに来店する

認知症と思われるお客さまの事例

精算が済んでいない商品を持ち帰ろうとする

認知症と思われるお客さま

【事例】

住宅地が多い郊外のスーパーに高齢なお客さまが一人で来店されました。

バッグや買い物かごを持たずに店内に入っていき、何かを探しているようにも見えますが、店内中を目的なく歩き回っているようにも見えます。

しばらくすると棚に陳列してあった商品を手に取り、特に周囲を気にすることなくそのまま店外へ出ようとしました。

【店員の対応】

商品をレジで精算せずにそのまま店外を出ようとしていたお客さまに気づいた店員は万引きと思い、慌ててそのお客さまを制止し問いただしたところ、そのお客さまは悪いことをしたという様子でもなく、「これは、その、あっちの人が、だって自分が食べたいから」などとつじつまの合わないお話をします。

違和感をもった店員は、なるべくリラックスできるような雰囲気になるように対応を切り替え、会話の中から、近所に1人暮らしをしており、家族や連絡を取れる人がいないことが分かったため、地域包括支援センターに連絡をしました。

今後は安心して買い物ができるよう連携しながら対応することになりました。

【接遇・接客の対応ポイント】

記憶障害に加え、自分の置かれている状況や日時を把握する機能である見当識が低下することで、お店に入ったら自分がどこにいるのか分からなくなったり、今いるお店を、別の空間、例えば家のキッチンと認識しているかもしれません。

キッチンにあるものを取って移動しようとしたら、知らない人から急に怒られたように声をかけられて不安を感じた、という状態です。

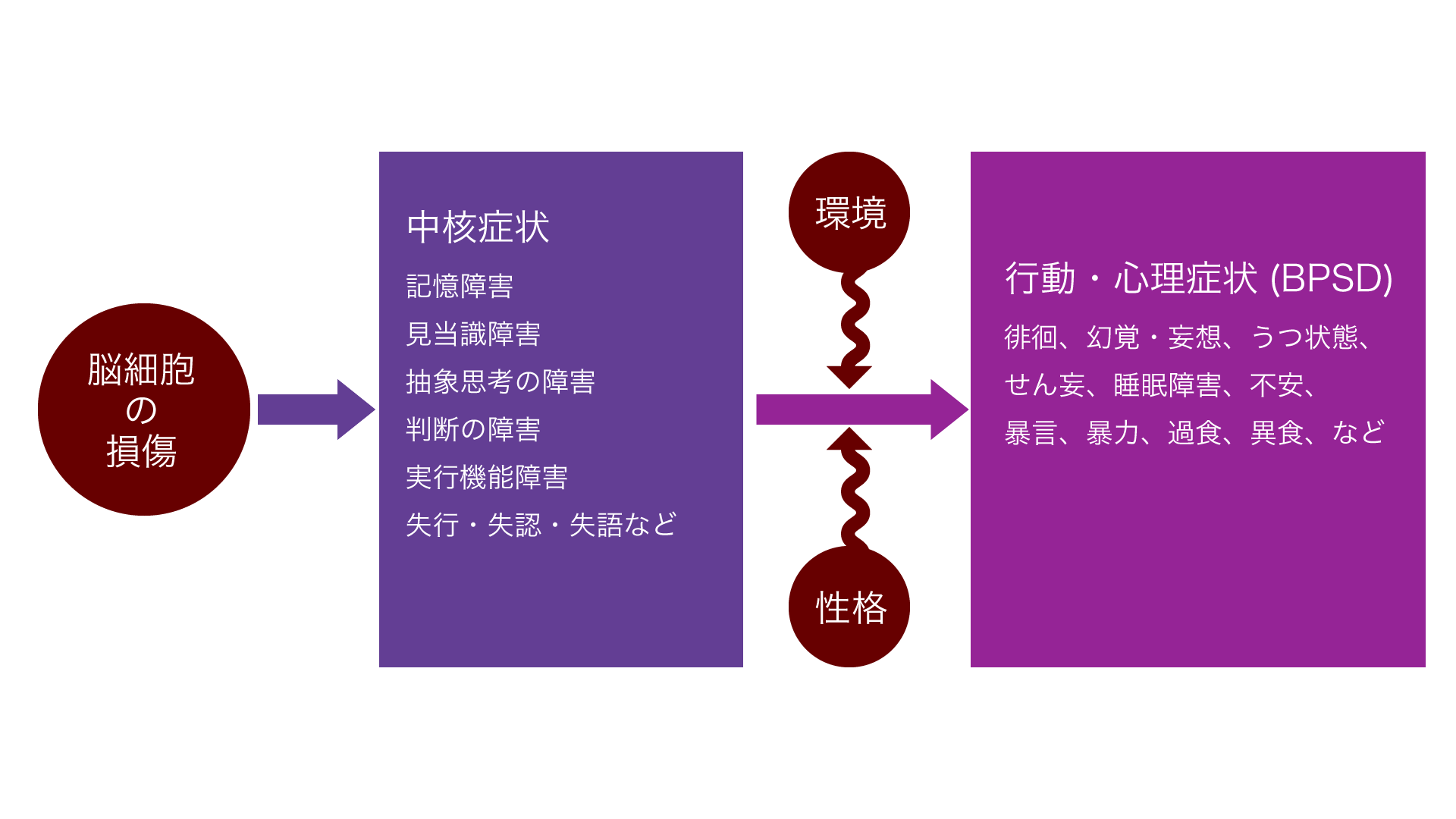

見当識障害は認知症の中核症状の一つであり、個人の性格や性質、環境や心理状態が作用することで行動・心理症状(BPSD)へ影響します。

認知症による症状やその人の特性は様々あるので、今回のケースで考えるポイントを紹介します。

- ●声をかけるときはなるべく1人で、おだやかな口調で

見当識障害により、たとえその時の状況が把握しづらくなっても、周囲の人からの高圧的な対応を恐怖に感じる感情は残ります。

接しやすい対応がされていれば、その後の案内に必要な配慮も分かることもあります。

今回のようなスーパーでの認知症の人への接客であれば、まずはお客さまの視界に入ってから、「いかがされましたか」などと声かけしてみましょう。 - ●そのお客さまと顔見知りになる

「困ったお客さま」と捉えずに、「困っているお客さま」と捉え、ご来店時には声かけし、お買い物のサポートをしてみましょう。

記憶の障害はあっても、しょっちゅう声かけし、そのお客さまのお名前を覚え、お名前で呼んでみることで、「この店員さんは自分の味方だ」と覚えていただけることも多いです。

こちらから歩み寄っていくことで、万引きと勘違いされるような行動はなくなっていくかもしれません。

駅を利用する

認知症と思われるお客さまの事例

券売機の近くに立ってウロウロしている

認知症と思われるお客さま

【事例】

ベッドタウンの中心に位置する駅で、高齢な方が券売機の前に立っていました。

駅構内の案内をしていた駅員Aさんは、毎日多くのお客さまが券売機を利用するためその時は特に意識はしていませんでしたが、約30分後、別の対応を終えて券売機の近くを通ると、先ほどのお客さまがまだ券売機の前に立ってウロウロしていました。

【駅員の対応】

駅員Aさんが「ご案内しましょうか?」と声かけしたところ、そのお客さまから「いや、、あの、行先が、、」という返答がありました。

駅員Aさんは混雑する券売機ではなく、窓口でお話を聞けるようにご案内しました。

手元で見やすいように路線図を用意して、今いる駅を指で示しながら説明していると、通院のために電車を利用することが分かりました。

路線図で降車駅をお伝えし、乗車賃を支払ってもらい、降車駅と共有し、ホームでの乗車まで案内し、お客さまは問題なく目的地まで向かうことができました。

【接遇・接客の対応ポイント】

認知症の人の外出と聞くと、あてもなく外に出てしまう、という思い込みがありますが、何らかの目的をもって外出した、もしくは外出の途中で目的地が分からなくなってしまった、というケースもあります。

- ●必要に応じて機械から人への対応に切り替える

今回は券売機で乗車券を購入しようとしているところでお困りのようでした。

券売機やATMなどの操作で分からなくなってしまうことがあります。

一緒に操作をご案内することや、今回の事例のように必要に応じて窓口で説明しながら対応することで、駅サービスを利用できるようにもなることもあります。 - ●口頭での説明だけでなく図やイラストを使用する

「どこに行きたいのですか?」と聞かれても回答に困ってしまうこともありますが、路線図と一緒に話しているうちに思い出せることもあります。 窓口業務では、お客様に対してよく聞く確認項目があれば、予め紙に選択肢を記載しておいて、そこから選んでいただくという工夫もできます。 - ●降車駅や自社内での連携

スムーズな駅利用ができるように交通機関内で連携ができていれば、認知症の人が安心して外出できることにもつながります。 また、認知症の人の応対を従業員1人に任せきりにせずに、組織として対応することで従業員自身も認知症の人への1次応対がしやすくなり、案内がスムーズになるでしょう。

この記事では、主にサービス現場での認知症と思われるお客さまへの接遇・接客を事例に紹介しました。

ここで紹介した事例や対応はあくまで1例に過ぎず、認知症の人は多様なニーズを持っています。

決めつけずに、その人に寄り添った対応をすることが、認知症の人への接遇だけなく、すべてのお客さまへのより良い接遇となります。

日本ケアフィット共育機構では、認知症介助士で認知症の人への応対を学ぶ資格を取得する他にも、事業者に求められる認知症の人への対応について、各種研修やコンサルティングを行っています。

関連する研修交通事業者対象 認知症接遇ガイドライン対応研修(オンライン/対面)(別のウィンドウで開く)

セミナー【2021/10/6(水)】国交省 認知症の人接遇ガイドライン対応研修 説明会(交通事業者 研修ご担当者様対象)(別のウィンドウで開く)

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

サービス介助基礎研修 導入企業紹介(株式会社マイヤ様)

掲載日:

1961年に岩手県大船渡市にて創業されて以来、地域の暮らしに必要不可欠な存在として地域の皆様の健康で豊かな食生活に寄与されている株式会社マイヤ様。

株式会社マイヤ様で2023年より実施させていただいているサービス介助基礎研修について、今年度もマイヤびはんストアオール店、マイヤ赤崎店、マイヤマスト店にて実施をさせていただきました。 -

サービス介助士資格導入企業紹介:株式会社ムジコ・クリエイト様

掲載日:

自動車教習所や各種講習の現場には、年齢や身体状況、経験の違いによって、さまざまな不安や困りごとを抱えたお客様が訪れます。安全に学べる環境を整えることはもちろん、その前提として「安心してその場にいられること」をどう支えていくのか──。今回お話を伺ったのは、株式会社ムジコ・クリエイト様。モータースクール事業に携わる松原様、蝦名様にお話をうかがい、サービス介助士資格を導入した背景や、現場で感じている変化について語っていただきました。

-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様

掲載日:

日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。

「いつもご懇意いただいておりますので、ご家族の皆さまにもご挨拶させていただいてもよろしいでしょうか。」