ここが困るよ 日本のバリア! / ここがすごいぞ 日本のバリアフリー!

掲載日:(前編)2018-10-04日、(後編)

ここが困るよ日本のバリア!

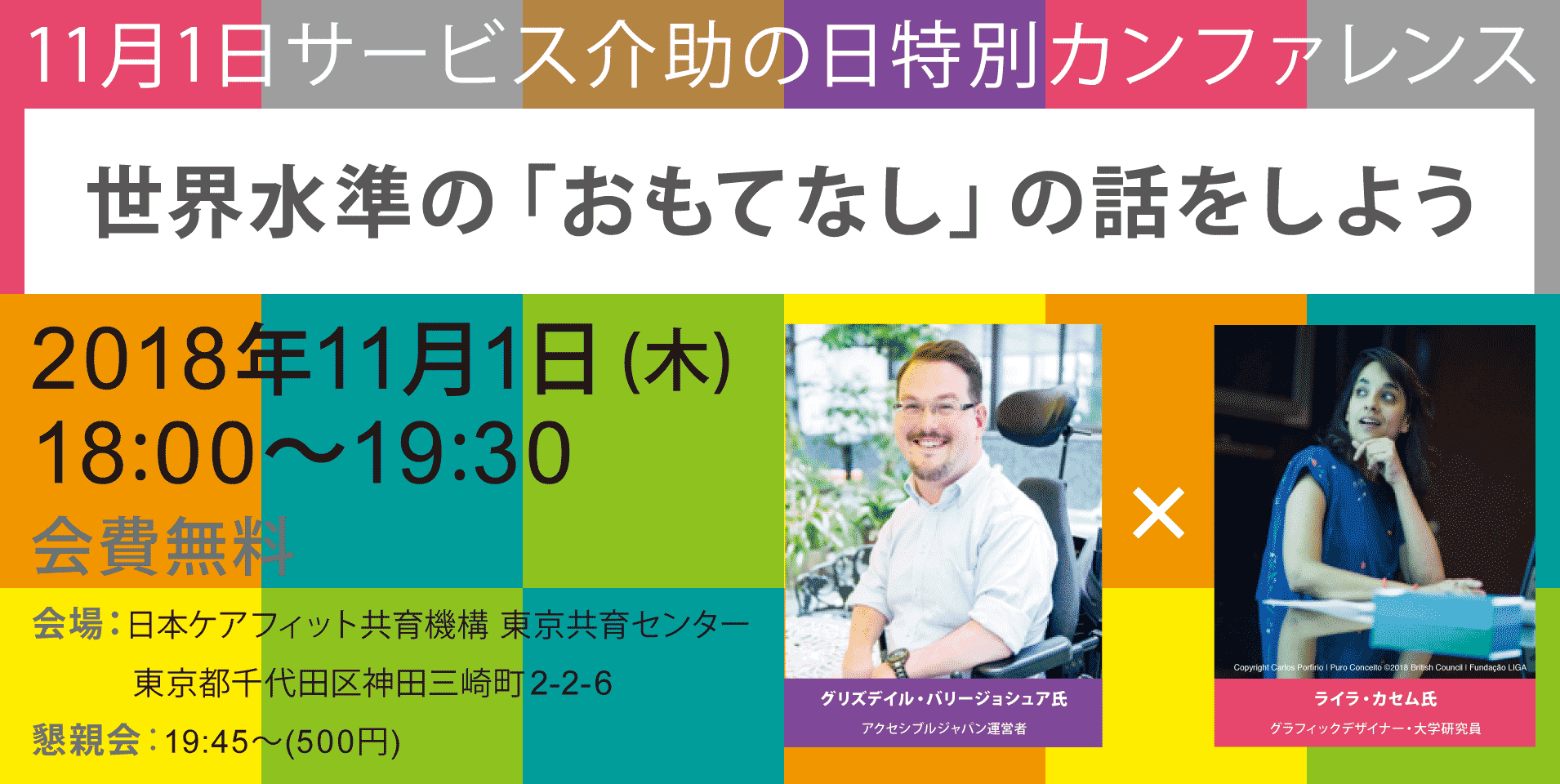

日本ケアフィット共育機構が発行するフリーペーパー『紲』。本誌vol.17では、障がいのある訪日外国人向けの日本観光案内サイト「アクセシブルジャパン」を制作・運営されているグリズデイル・バリージョシュアさんにお話しをお聞きしています。そのこぼれ話のなかから、グリズデイルさんに日本を訪れる障がいのある人たちが不便に感じている「日本のバリア」をランキングしてもらいました。

国土交通省の設計基準では、50室以上客室がある宿泊施設では、車いす用客室を1室以上設ける義務があります。ただ、ホームページへの掲載義務はないので、日本語での案内はあっても英語ページには掲載されていないことがあります。また、車いすユーザーにとっては「トイレのドアが内開きなのか外開きなのか」「入り口の幅はどれくらいなのか」といった細かい部分の案内が重要なので、泊まりたいホテルでも、英語対応が不十分だと選択肢から外れてしまう場合が多いです。

ハンドル型電動車いすは、海外では「モバイルスクーター」という名称で呼ばれ、とてもポピュラーな乗り物です。バリアフリーが進んでいるシンガポールやオーストラリアでは、ハンドル型電動車いすで普通にバスや電車に乗れるのですが、日本の公共交通機関にはサイズや重量に厳しい制限があります。ハンドル型電動車いすでの移動に慣れている外国人からすると、不便に感じるかもしれません。

海外には介助犬ユーザーもたくさんいます。でも、日本の法律では、日本で訓練を受けた犬しか介助犬として認められないので、海外から介助犬を連れてこようとすると、ペットという扱いになってしまい、一緒にお店に入れないといった問題が出てしまいます。また、車いすからベッドに移るためのリフトをレンタルしたい場合は自治体に申請する必要があり、一気にハードルが上がってしまいます。

海外の人たちにとって、おいしい和食を食べることは日本旅行の目的のひとつです。ですが、本格的な和食のお店の場合、店構えも純和風の場合が多く、玄関には必ずと言っていいほど段差がありますし、門から玄関までの飛び石や砂利は、大きなバリアになってしまいます。飛び石も玄関のたたきも、日本の伝統や情緒を感じられる部分なので、難しい問題なのですが、別の場所に車いす用の入り口を設けると言った工夫も検討してもらいたいところです。

ここがすごいぞ日本のバリアフリー!

日本ケアフィット共育機構が発行するフリーペーパー『紲』。本誌vol.17では、障がいのある訪日外国人向けの日本観光案内サイト「アクセシブルジャパン」を制作・運営されているグリズデイル・バリージョシュアさんにお話しをお聞きしています。そのこぼれ話のなかから、グリズデイルさんに「日本が誇るべきバリアフリー」についてランキングしてもらいました。

歩道の点字ブロックは日本発祥だということを知らない日本人も多いのではないでしょうか。海外の人たちは、日本の歩道の大部分に点字ブロックが敷かれていることに、とても驚きます。その他の設備でも日本の点字普及率はかなり進んでいると思います。点字のついたペットボトルもありますよね。「アクセシブルジャパン」で紹介したところ、「これはすごい!」とかなりの反響がありました。

車いすで電車に乗りたいとき、カナダでは「自分でホームと電車の隙間が狭いところを探して乗ってください」と言われて終わり。日本では、駅員さんに伝えれば必ずスロープを持ってきてくれます。降りる駅でもスロープを持って待っていてくれるのは、とても安心です。初めて日本に来たとき、駅員さんが6人がかりで130kgもある電動車いすごと私を運んでくれたことが、日本を大好きになるきっかけでした。

空港は日本も海外もバリアフリー設備の内容に大きな違いはありません。ですが、航空会社のスタッフの「おもてなし」に関しては、日本がダントツで素晴らしいと思います。電動車いすの扱い方ひとつとっても、日本では緩衝材でしっかり包んでくれるし、「ほかに守ってほしい箇所はありますか?」と気遣ってくれるんです。客室乗務員さんが「こんなふうに載せてあるので安心してください」と、スマートフォンで撮影した倉庫の車いすの画像を見せてくれたときには感動しましたね。

日本は「トイレの天国」。公園にある小さなトイレに至るまでいつでも清潔に保たれているし、外国人は誰もがウォシュレットに感動します。そして障がい者にとっては、広いスペースとプライベートな空間が確保できる「だれでもトイレ」は本当にありがたい存在です。介助してくれる人が異性だと、トイレに入るのを我慢しないといけないこともあるのですが、だれでもトイレがあればその心配もありません。

Accessible Japanとは?

アクセシブルジャパン(Accessible Japan)は、障害のある訪日外国人のために、日本のアクセシビリティについての情報発信を目的にに作成されたウェブサイトです。

電車や新幹線、トイレなどのアクセシビリティに関する一般的な情報、障害者向けのフレーズブック、ホテルや観光スポットなどのアクセシビリティに関するデータベースなど、誰でも日本を楽しめるためのコンテンツを数多く掲載しています。

グリズデイル・バリージョシュアさん

1981年、カナダのトロント生まれ。生後半年のときに脳性麻痺で手足に麻痺が残り、4歳の頃から電動車椅子ユーザーに。2007年に日本で職を得て来日、2016年に日本国籍を取得。現在は日本観光案内サイト「アクセシブルジャパン」を制作・運営しながら、社会福祉法人アゼリーグループにウェブマスターとして勤務している。

障害のある方を英語でご案内・お手伝いするときに使える英会話についてはコチラ

フリーペーパー『紲 Kizzna』Vol.17本誌では、日本に興味を持ったきっかけや、バリージョシュアさんが考える日本のバリアフリーの誇るべきところなど、もっと詳しいインタビューをお読みいただけます。

フリーペーパー『紲 Kizzna』

リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜

-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様

掲載日:

日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。

-

インクルーシブ・コミュニケーター実地研修(NTTアドバンステクノロジ株式会社様

掲載日:

NTTアドバンステクノロジ株式会社様(以下、NTT-AT様)の社員を対象に、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)、アンコンシャス・バイアス、ビロンギング、心理的安全性などをテーマとした、インクルーシブ・コミュニケーター実地研修をケアフィットファームで実施しました。

-

サービス介助士導入企業紹介:株式会社サーフ様

掲載日:

10年以上にわたってサービス介助士の資格取得を継続いただいている株式会社サーフ様。マンション等の大規模修繕事業を展開される同社が、なぜサービス介助士の資格取得を重視されているのか。古川文仁社長にお話を伺いました。